Siedlungsräume sind mehr oder weniger künstliche Lebensräume, die vom Menschen geschaffen wurden. Manche Tiere und Pflanzen profitieren vom Menschen ("Kulturfolger"), andere weichen ihm aus ("Kulturflüchter").

Die Rauchschwalbe ist als ehemalige Felsbrüterin dem Menschen in dessen Kuhställe gefolgt. Dort brütet sie und profitiert dabei von der Körperwärme der Kühe.

In Schlechtwetterphasen erbeutet sie direkt im Kuhstall einen anderen Kulturfolger - die Stubenfliege. Diese findet in Kuhställen beste Fortpflanzungsbedingungen und dringt von dort aus auch in die Wohnräume des Menschen ein.

Zwei- bis dreimal pro Jahr zieht sie Junge groß, die sie mit knapp über Wiesen oder Gewässern gefangenen Insekten füttert.

Der bekannte Weißstorch hingegen ist von Bäumen im Wald auf unsere Rauchfänge übersiedelt. Wenn der Mensch eine stabile Nestunterlage bereitstellt, kann Meister Adebar selbst mit etwas Rauch leben.

Vögel, die üblicherweise in Baumhöhlen brüten, können mitunter sogar in unsere Kamine eindringen. Diese haben offenbar eine gewisse Ähnlichkeit mit hohlen Baumstämmen ...

Beim Öffnen des Kamintürls kann man daher manchmal Dohle oder Waldkauz antreffen, die dahinter sitzen oder sogar brüten. Wem dies lästig ist, der kann seinen Rauchfang (oben) mit einem Gitter abdecken.

Dohlen brüten auch gerne an Öffnungen von Türmen. Im Innenraum von Kirchen sind sie nicht so gerne gesehen, da sie Nistmaterial eintragen und Kot abgeben. Das Anbringen von Nistkästen hinter Öffnungen wäre die beste Lösung.

Die Bachstelze hingegen wohnte ursprünglich an Flussufern. Heute lebt ein Großteil ihrer Bestände im Siedlungsgebiet. Gebrütet wird nicht selten zwischen Blumenkisten im Balkon.

Auch die Elster errichtet ihre kugelförmigen Nester gerne in der Nähe des Menschen. In Hausgärten gibt es genug zu fressen und sie ist vor jagdlichen Nachstellungen geschützt.

Dieser schwarz-weiße Vogel mit dem langen Schwanz und dem flatternden Flug ist für jeden leicht erkennbar.

Auch die Türkentaube hat die Vorzüge des Siedlungsraumes schätzen gelernt. Sie profitiert von unserer Nähe derart, dass sie ihr Verbreitungsgebiet von der Türkei ausgehend bis Skandinavien erweitern konnte.

Dank höherer Temperaturen durch Wärme abstrahlende Gebäude und Futter in Form von menschlichen Essensresten etc. brütet sie manchmal sogar mitten im Winter.

Auch bei der Ringeltaube kann man in den letzten Jahren eine "Verstädterung" beobachten, d. h. sie hält sich immer häufiger im Siedlungsraum auf und brütet auch dort.

In den Tieflagen des Mühlviertels brütet in Hütten von Streuobstwiesen einer unserer seltensten Vögel - die Schleiereule.

Die vom Aussterben bedrohte Schleiereule wird von der NATURSCHUTZBUND-Regionalgruppe Machland Nord durch Anbringen von Nistkästen an der Innenseite von Hütten und Stadeln gefördert.

Darin ist eine sichere Jungenaufzucht dieser Vögel möglich. Schleiereulen fressen übrigens fast ausschließlich Mäuse. Unverdauliche Reste werden als Gewölle ausgewürgt.

Der Steinmarder haust auf unseren Dachböden und in Stadeln. Dort können wir ihn nicht nur lärmen hören, sondern auch sein Klo finden.

Zur Nahrungssuche ist er gerne in Gärten unterwegs. Auch auf Straßen und Gehsteigen treffen wir ihn an.

Er klettert nicht nur auf Traktorreifern herum, sondern auch regelmäßig im Motorraum von Autos. Da dieses Raubtier dort gerne Kabel durchbeißt und damit Autos lahmlegt, ist es bei Autobesitzern recht unbeliebt.

Auch dieser Kulturfolger wird ungern gesehen - die Ratte. Ihr rückt man mit Falle und Gift zu Leibe. Sie lebt recht versteckt. Manchmal kann man sie aber an Mistkübeln oder Vogelhäusern beobachten.

Wenn man aus Gartenhütten oder dem Dachboden ein nächtliches Rumoren vernimmt, das man einem Einbrecher zutrauen würde, dann ist dieses possierliche Tier oft der Übeltäter: der Siebenschläfer!

Dieses graue Nagetier erinnert etwas an ein dickes Eichhörnchen. In Schutzhütten kann es schnell seine Scheu verlieren und dem Wanderer seine Nahrungsvorräte streitig machen.

Bringt man im Garten Vogelnistkästen an, profitieren zumeist eher häufige Arten wie die konkurrenzstarke Kohlmeise. Manchmal ziehen aber auch unerwartete Tiere wie der Siebenschläfer ein.

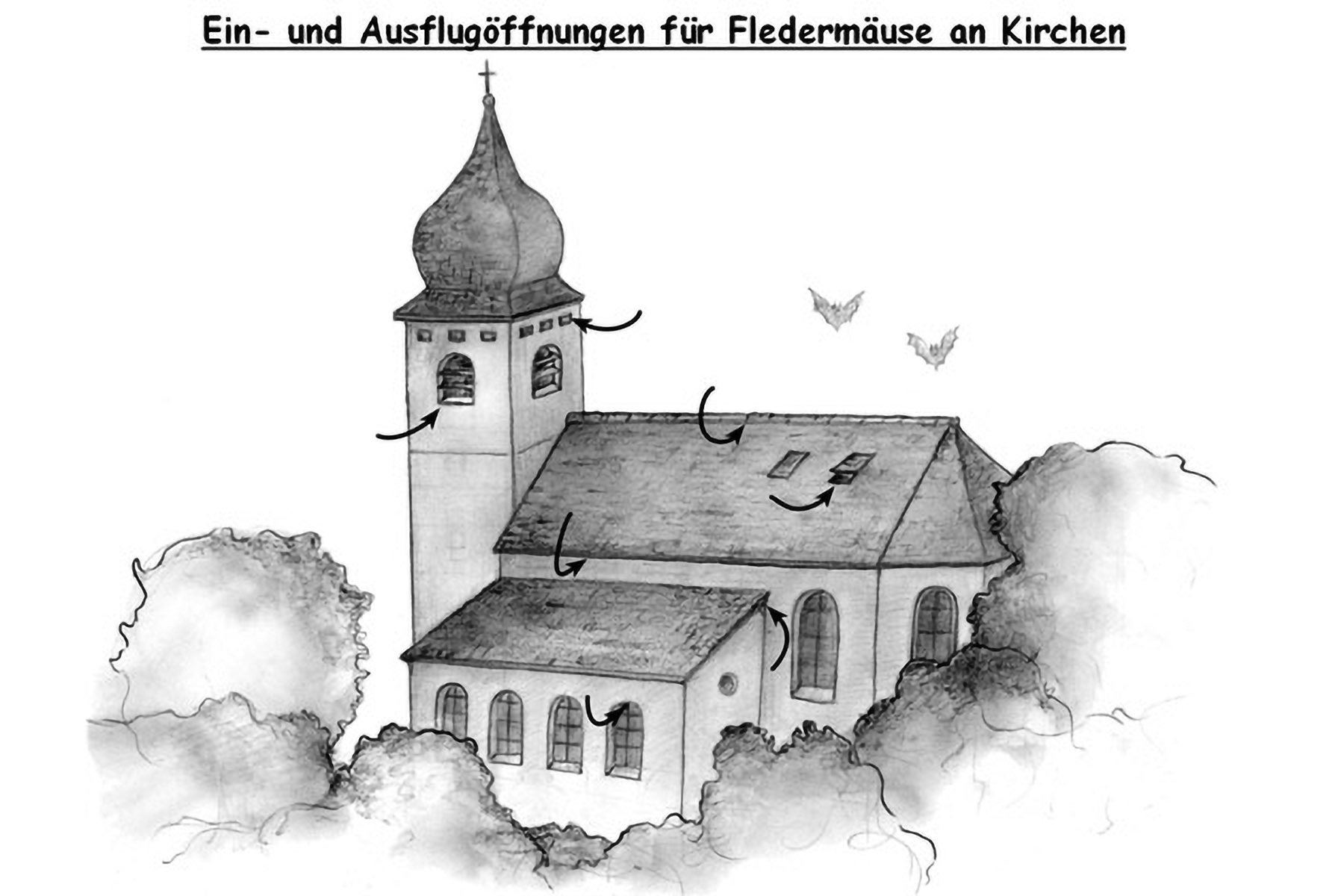

Auch Fledermäuse sind dem Menschen in dessen Behausungen gefolgt: Sie leben in Jalousienkästen, hinter Fensterläden und Verschalungen, in Kamineinfassungen, hinter Dachziegeln, offen im Dachboden, in Brennholzstapeln, ...

Oft besiedeln sie Häuser schon vor den Menschen. Rohbauten bieten nämlich viele attraktive Spalten und Höhlen.

Die Fledermäuse selbst sieht man kaum. Man findet aber ihre Visitenkarten in Form von Kotkrümeln. Dieser gute Blumendünger zerbröselt im Unterschied zu Mäusekot leicht beim Zerreiben zwischen den Fingern.

Auch das Zwischendach, also der Spalt zwischen Dachziegeln und Holzverschalung, ist ein beliebtes Fledermausversteck.

Kirchendachböden sind groß, warm und störungsfrei. Sie beherbergen daher auch Fledermausarten, die ursprünglich in Südeuropa lebten und dort den Sommer frei hängend an den Decken von warmen Felshöhlen verbrachten.

Ein Paradebeispiel dafür ist das Große Mausohr, das bei uns in Kirchen Kolonien bildet. Manchmal findet man sogar mehrere Hundert Tiere in einem Kirchendachboden. In der Nacht fliegen die Tiere auf Käferjagd.

Füttert man seine Katze auf der Terrasse, kann sich dort auch der eine oder andere Igel einstellen. Igel sind jedenfalls verbreitete Bewohner unserer Gärten.

Damit diese bestachelten Insektenfresser auch eine Kinderstube anlegen können, sollte man auf allzu viel Ordnung verzichten und die eine oder andere wilde Ecke im Garten belassen. Besonders wichtig sind Laubhaufen.

In Stadtparks kann man manchmal recht zahmen Eichhörnchen begegnen, die von den Parkbesuchern regelmäßig gefüttert werden.

Auch am Land wagen sich Eichhörnchen im Herbst und im Winter gerne in unsere Gärten, um Nüsse und Obst zu ernten.

Wer einen Gartenteich anlegt, kann dort ebenfalls viele Tiere beobachten. Neben Libellen und anderen Insekten tummeln sich bald Kröten, Frösche und Molche.

Erdkröten sind nachtaktiv und verstecken sich tagsüber in schattigen, feuchten Hohlräumen, beispielsweise unter Steinen.

Der grüne Laubforsch hat Saugnäpfe an den Zehen und kann daher extrem gut klettern. Er erklimmt nicht nur Sträucher und Bäume, sondern manchmal sogar Hauswände. Dieser hat ein Entlüftungsrohr als Ruheplatz gewählt.

Der Bergmolch wohnt nicht nur im Wald, sondert ist auch regelmäßig in Gartenteichen anzutreffen. Männchen sind im Frühling am bläulichen Hochzeitskleid erkennbar.

Manchmal kommt es im Siedlungsraum auch zu unerwarteten Begegnungen. Beim Umstechen eines Komposthaufens kann man beispielsweise auf das Gelege einer Ringelnatter stoßen.

Die Eier werden von der im Kompost entstehenden Wärme ausgebrütet. Schließlich schlüpfen kleine Ringelnattern, die von Anfang an auf sich selbst gestellt sind.

Zauneidechsen hingegen mögen es eher trocken und warm. Diese Bedingungen herrschen im Mühlviertel oft auf Friedhöfen. Deshalb kann man sie hier regelmäßig sehen.

Oft liegen sie auf Wegen oder Grabsteinen, um sich zu sonnen und Wärmeenergie zu tanken. Als Besucher sieht man sie oft nur weghuschen.

Manchmal erbeuten Eidechsen auch ein Insekt, das bei Gartenbesitzern ein gefürchteter Schädling ist - die Maulwurfsgrille. Diese frisst Wurzeln und führt zum Verwelken von Gemüse- und Zierpflanzen.

Auch Hornissen fühlen sich unter dem Dach des Menschen wohl. Sie raspeln Holz von alten Brettern und kleben es mit Speichel zu kunstvollen Nestern, in denen sie ihre Jungen aufziehen.

Vor allem in der Zeit um Sonnwenden kann man Leuchtkäfer beobachten. Sie setzen ihr leuchtendes Hinterteil zum Flirten ein. Diese Glühwürmchen fühlen sich in Naturgärten besonders wohl.