Ältere Menschen kennen den früher weitverbreiteten Laubfrosch noch aus eigener Erfahrung. Etwas jüngere zumindest noch als Wetterfrosch Quaxi aus der MINI-ZIB. Kindern ist der maximal 5 cm große Frosch kaum mehr bekannt.

Die glatte Oberseite des Laubfrosches ist von der körnig strukturierten Unterseite durch einen dunklen Streifen getrennt. Männchen besitzen eine gelbliche Kehle, die zu einer Schallblase aufgebläht werden kann.

Übrigens muss der Laubfrosch nicht immer grün sein. Er besitzt die Fähigkeit, sich seinem Untergrund in gewissem Ausmaß farblich anzupassen.

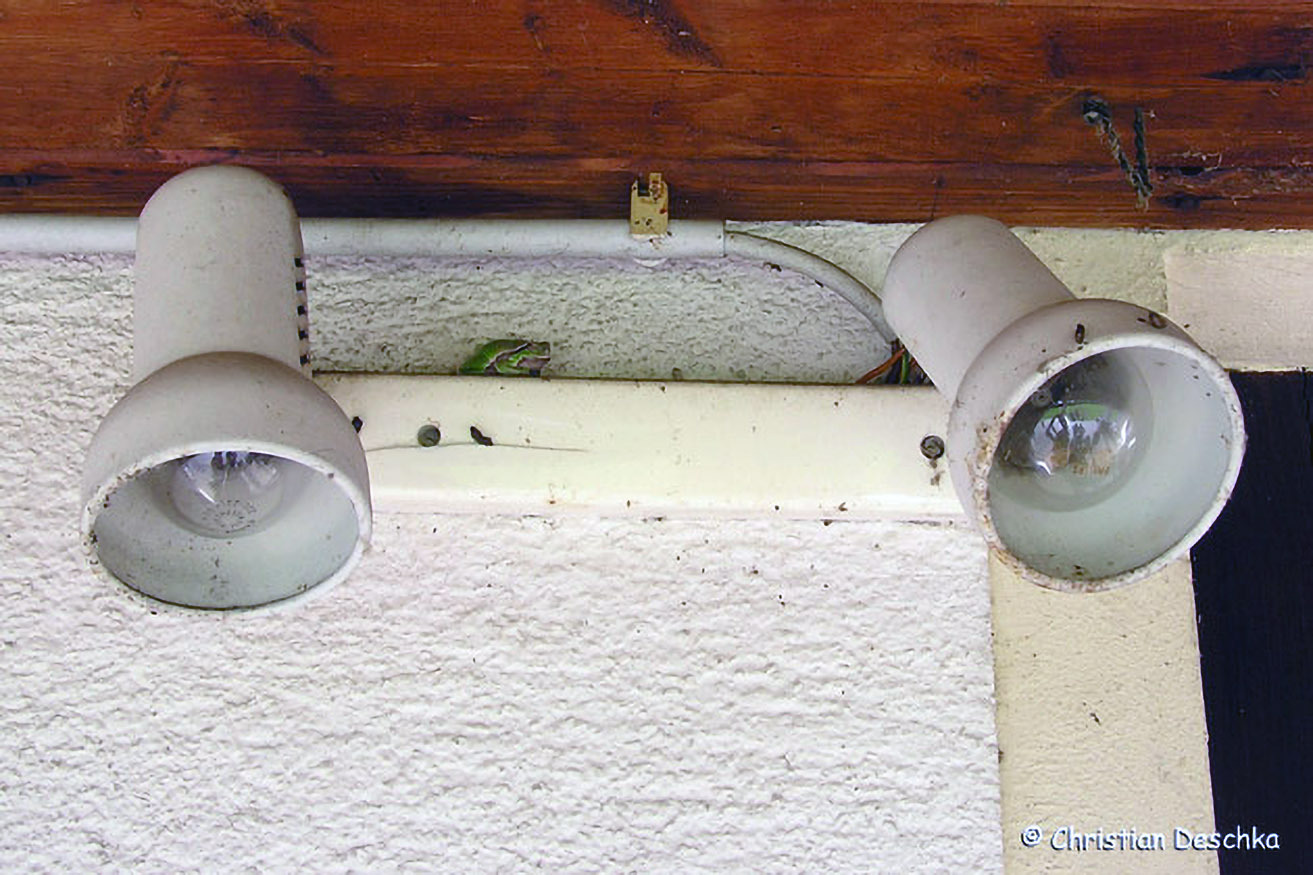

Der Laubfrosch besitzt Haftscheiben an den Fingern und Zehen und ist deshalb ein begnadeter Klettermax. Er erklimmt auf der Jagd nach Insekten nicht nur Bäume und Sträucher, sondern auch Hausfassaden inklusive Glasscheiben.

Im Siedlungsraum versteckt sich der Zwerg gerne in kleinen Rohren, die oft nicht mehr als zwei Zentimeter Durchmesser haben.

Den natürlichen Lebensraum zur Fortpflanzungszeit stellen Überschwemmungsflächen entlang von Flüssen dar. Dort nützt er Sträucher und Hochstauden als Jagd- und Rufwarten und laicht im flachen, warmen Wasser ab.

Im Zuge der Fortpflanzung versammeln sich Laubfroschmännchen im Frühling und Sommer allabendlich an Laichgewässern. Dort rufen sie im Chor und locken damit laichbereite Weibchen an.

Da Laubfroschmännchen an der Kehle eine Schallblase als Resonanzkörper besitzen, sind ihre Rufe weithin hörbar.

Hat sich ein Paar gefunden, gibt das Weibchen im Frühling und Frühsommer insgesamt rund 10 etwa walnussgroße Laichballen ab, die sogleich vom auf ihr sitzenden Männchen besamt werden.

Die kleinen Laichballen werden an Wasserpflanzen befestigt und sind eher schwer zu finden. Aus den Eiern entwickeln sich recht große, goldgrün schimmernde Kaulquappen.

Das Einsetzen von (Gold-)Fischen in stehende Gewässer muss man unbedingt unterlassen, da die Fische den Laich und die Kaulquappen des Laubfrosches und anderer Amphibien fressen.

Aus den Kaulquappen entwickeln sich schließlich kleine Frösche, die das Gewässer verlassen. Zu diesem Zeitpunkt tragen sie noch einen Schwanz, der sich in den nächsten Wochen gänzlich zurückbildet.

Blütenreiche Hochstauden mit großen Blättern sind für den Laubfrosch besonders attraktiv, da er hier blütenbesuchende Insekten erbeuten kann. Möglicherweise profitiert der Laubfrosch daher vom eingeschleppten Springkraut.

Junge Laubfrösche wandern in Landlebensräume ab. Sie sind dann an Waldrändern, in Hecken, ... zu finden. Durch die grüne Färbung sind sie aber in der Regel gut getarnt.

Laubfrösche stehen bei vielen natürlichen Feinden am Speiseplan. Dieser Laubfrosch wird gerade von einer Ringelnatter verschlungen.

Auch in der Kulturlandschaft können undrainagierte Wiesen dem kleinen Froschlurch große Pfützen bieten, die mehrere Wochen mit Wasser gefüllt und daher zur Jugendentwicklung geeignet sind.

Doch diese Überschwemmungswiesen gehören fast überall der Vergangenheit an. Da sie mit schweren Traktoren (beachte die Fahrspuren!) schlecht bewirtschaftbar sind, ...

... wurden und werden sie fast überall trockengelegt. Hier geschieht dies gerade durch Aufschüttung mit sandigem Erdreich und Bauschuttresten.

Hier wird gerade eine Drainage angelegt. Dabei wird in einen ca. 60 cm tiefen Graben ein Rohr mit Löchern gegeben. Dieses wird mit Schotter und Erdreich überfüllt und dient der Entwässerung der Wiese in den daneben liegenden Bach.

Die Lebensraumzerstörung führte dazu, dass der Laubfrosch im Mühlviertel heute fast nur mehr an wenigen Stellen im Donauraum vorkommt.

An der Maltsch, einem Grenzfluss zu Tschechien, findet man den Laubfrosch noch regelmäßig am tschechischen (rechten) Ufer. Auf der österreichischen Seite (links) ist er durch Lebensraumzerstörung so gut wie verschwunden.

Früher gab es in vielen Wiesen eine sogenannte "Schwö", in der wochenlang Wasser aufgestaut und nach der Mahd der Wiese zu deren Bewässerung abgelassen wurde. Die "Schwö" bot Lebensraum für den Laubfrosch und die Gelbbauchunke.

Fast alle dieser "Schwön" verlandeten (wie jene im Bildvordergrund) oder wurden aktiv zugeschüttet. In diesem Fall wurde auch die umliegende Feuchtwiese zerstört, indem sie mit Fichten "zugepflastert" wurde.

Wo wir auf aufgeschlossene Grundstücksbesitzer treffen, revitalisieren wir diesen für die Kulturlandschaft des oberen Mühlviertels typischen Gewässertyp. Die Finanzierung übernimmt - nach Begutachtung durch den Naturschutzbeauftragten (re.) - das Land OÖ.

Gelegentlich lassen uns Landwirte auf ihren Grundstücken auch neue Tümpel anlegen. Diese werden so gestaltet, dass sie insbesondere den besonders stark gefährdeten Arten Gelbbauchunke und Laubfrosch zusagen.

Ziel ist die Schaffung eines Biotopverbundes, also einer Kette von Tümpeln, zwischen denen sich die Amphibien austauschen können. Nur auf diese Weise ist der Aufbau von langfristig überlebensfähigen Amphibien-Populationen möglich.

Da sich Laubfrösche an/in unseren Teichen sehr wohlfühlen, hoffen wir, dass wir damit die Bestände von Quaxis Artgenossen wieder aufpäppeln können.