Der Mäusebussard ist einer der häufigsten und am weitesten verbreiteten Greifvögel im Mühlviertel. Im Segelflug ist er an den breiten Flügeln und dem relativ kurzen, breit gefächerten Schwanz erkennbar.

Mäusebussarde grenzen - wie alle bei uns heimischen Arten - Reviere ab. Im Frühling kann man sie daher paarweise und oft von HIÄH-Rufen begleitet beim Balzflug über ihrem Revier beobachten. Weibchen sind etwas größer als Männchen.

Die Feldmaus ist das Hauptbeutetier und trug diesem Greif den Namen MÄUSEbussard ein. Daneben erbeutet er aber auch andere Kleinsäuger, Vögel, Frösche etc.

Unter Sitzwarten findet man gelegentlich den weißen, strichförmigen Kot am Boden. Dort liegen mitunter auch Gewölle, also ausgewürgte Klumpen aus unverdaulichen Nahrungsresten (v.a. Mäusehaare, aber kaum Knochen).

Da die Jagd meist auf Freiflächen erfolgt, wird das Nest gerne am Waldrand angelegt. Alte Waldbestände erleichtern den Anflug. Jungvögel zeigen Drohgebärden gegenüber Feinden.

Im Winter verstreichen Bussarde z.T. in schneearme Niederungen. Gerne halten sie sich an Straßenrändern auf, wo Aas von Verkehrsopfern zu finden ist. Ein Teil unserer Mäusebussarde zieht Richtung Südwesten, dafür kommen Nordeuropäer zu uns.

Wie alle Greifvögel werden auch Mäusebussarde oft von anderen Vögeln attackiert und nach Möglichkeit verscheucht. Hier hassen zwei Rabenkrähen auf einen Mäusebussard.

Ausgewachsene Mäusebussarde haben aber kaum Feinde zu fürchten. Sind sie durch Hunger oder Krankheiten geschwächt, können sie z.B. von Füchsen erbeutet werden (Fuchslosung neben totem Mäusebussard!).

Der Wespenbussard ist seltener als der Mäusebussard. Er hat schlankere Flügel, einen weiter vorragenden Kopf und einen längeren Stoß. Letzterer zeigt eine breite Endbinde und zwei schmale Querbinden an der Basis.

Bei der Balz vollführen Wespenbussarde - wie Sperber, Habicht etc. - wellenförmige "Girlandenflüge" über dem Brutrevier.

Wie der Name bereits sagt, ist der Wespenbussard auf das Ausgraben von Wespennestern spezialisiert. Diese findet er, indem er von Bäumen oder Sträuchern aus nach ein- und ausfliegenden Wespen Ausschau hält.

Hat er ein Wespennest gefunden, scharrt er dieses wie ein Huhn aus dem Boden und wird dabei heftig von seinen Opfern umschwirrt. Wespenbussarde haben eine auffällig gelbe Iris. Alte Männchen erkennt man am grauen Kopf.

Das schmale Nasenloch an der Schnabelbasis und die kräftige Befiederung schützen diesen Greif vor Stichen der wehrhaften Insekten. Wespenbussarde erbeuten aber auch Jungvögel, Reptilien, Amphibien, ...

Wespenbussarde haben meist zwei Junge. Der Horst wird vermutlich aus Hygienegründen und zur Tarnung regelmäßig begrünt. Hinter dem Jungvogel sind Wabenstücke zu sehen.

Auf diesem Foto sind die Jungvögel bereits älter. Vor dem Schnabel sind wiederum Waben zu sehen. Deren Reste findet man neben Mauserfedern und weißem Schmelz auch unter dem Horst.

Wespenbussarde sind Zugvögel, die nur von April bis September bei uns anzutreffen sind und den Rest des Jahres in Afrika verbringen. Ihre Häufigkeit hängt stark von der Dichte der Wespen und damit von der Witterung ab.

Der lange Schwanz und die kurzen, breiten und runden Flügel verleihen ihm selbst in dichter Vegetation eine gute Manövrierfähigkeit.

Auf seinen rasanten Jagdflügen nützt der Sperber jede Deckung und profitiert dadurch vom Überraschungseffekt.

Geschlagene Vögel werden in der nächsten Deckung auf einem Stein oder Baumstumpf gerupft und gekröpft. Bei den Beutetieren handelt es sich fast immer um häufige Kleinvogelarten.

Einmal im Jahr werden in der Regel fünf Junge großgezogen. Diese haben anfangs ein weißes Dunenkleid. Die Jungvögel werden vom Weibchen betreut, während das Männchen auf die Jagd geht.

Ist das Gefieder voll ausgebildet, klettern die jungen Sperber auf Ästen aus dem Horst. Man nennt sie dann "Ästlinge".

In der folgenden "Bettelflugphase" werden die unerfahrenen Jungvögel noch von den Eltern versorgt. Das Nest dient weiterhin als Futterstelle. Übrig bleiben zahlreiche Vogelknochen.

Der Habicht sieht aus wie ein großer Sperber. Dieser spektakulär jagende Greif schlägt zumeist Vögel in der Größe einer Taube. Dass auch Haustauben auf seinem Speiseplan stehen, bringt ihm wenig Sympathien ein.

Da sich der Habicht auch ab und zu ein Haushuhn holt, ist er im Mühlviertel eher unter dem Namen "Hühnerhabicht" bekannt. Einen wehrhaften Gockel oder Pfau zu halten, kann das Problem etwas entschärfen.

Da der Habicht meist in rasantem Flug knapp über dem Boden jagt, ist er nur selten und kurz zu beobachten. Im Jagdflug wechseln ein paar rasche Flügelschläge mit kurzen Gleitstrecken ab.

Neben Vögeln erbeutet der Habicht auch gelegentlich Säugetiere. Im Mühlviertel erwischt er hauptsächlich Eichhörnchen, gelegentlich auch junge Feldhasen. In anderen Gegenden jagt er gerne Wildkaninchen.

Insbesondere bei fehlendem Deckungsangebot schlägt der Habicht jedenfalls auch größere Tiere. Von dieser Fasanhenne blieben nur mehr Federn, Beine und Schnabel über.

Wo dichte Hecken vorhanden sind, können Fasane oft erfolgreich in diese flüchten. Na, den bunten Gockel schon entdeckt?

Wo in Volieren aufgezogene Fasane ausgesetzt werden, profitiert natürlich auch der Habicht. Diese aus Asien stammenden Hühnervögel zeigen dann nämlich nicht das notwendige Maß an Feindvermeideverhalten.

Im freien Luftraum sieht man den Habicht ausgesprochen selten. Man erkennt ihn dann am langen Stoß, der deutlich länger ist, als die Schwingen breit sind.

Habichte errichten ihre Horste gerne in "Zwieseln". Wird der gleiche Horst mehrere Jahre verwendet und ausgebaut, entstehen eindrucksvolle Bauten. Nicht selten wird aber auch in der Nähe ein neuer Horst errichtet.

Jungvögel sind am braunen, längsgefleckten Gefieder zu erkennen. Sie bleiben nach dem Ausfliegen noch in der Nähe. Durch "Bettelrufe" veranlassen sie ihre Eltern weiterhin zur Versorgung mit Beutetieren.

Junghabichte sind oberseits dunkelbraun gefärbt und weisen auf der Unterseite auf rostbraunem Grund dunkle Längsflecken auf. Die Iris ist beim Nestling blaugrau, beim Jungvogel gelb.

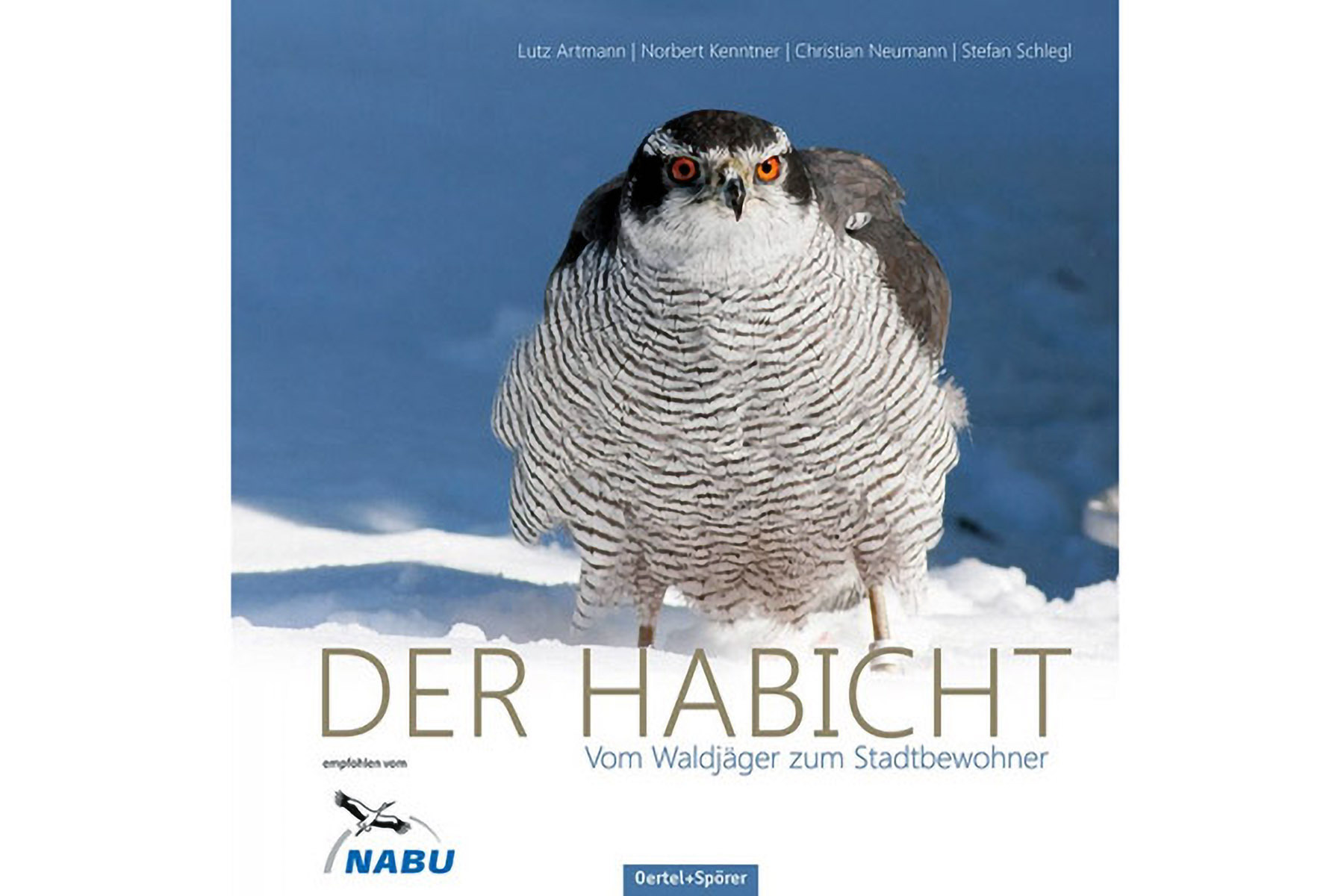

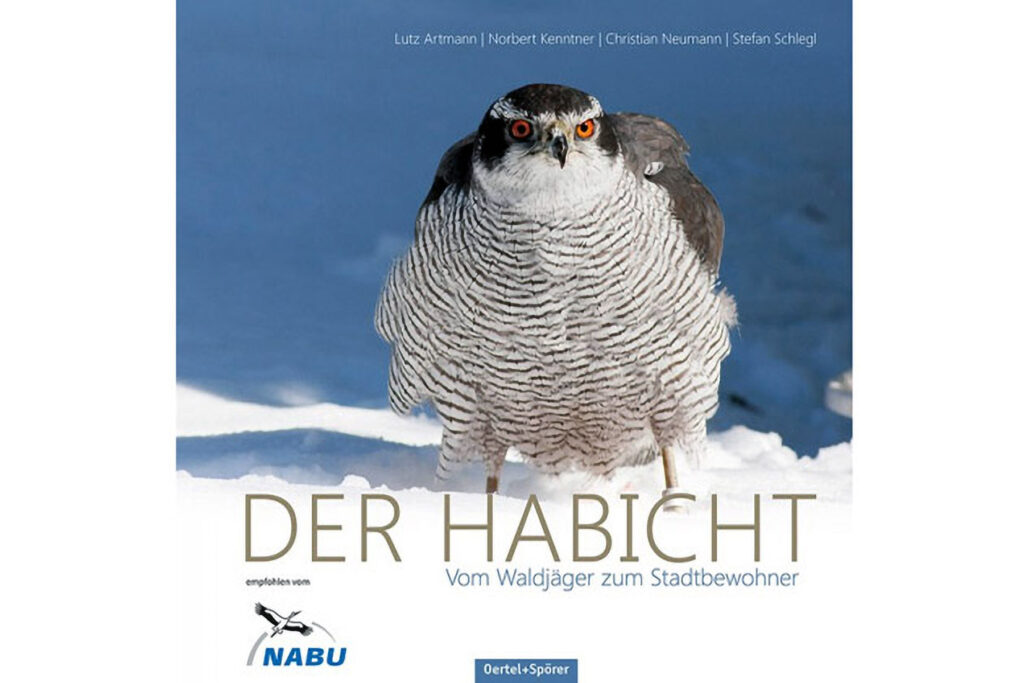

Der Habicht wurde zum "Vogel des Jahres 2015" gewählt. Um sich über diese Art zu informieren, empfehlen wir das abgebildete Buch. Weitere Infos unter "LITERATUR" (oben).

Der Turmfalke wird oft auch Rüttelfalke genannt, da er beim Jagen oft wie ein Kolibri flügelschlagend (= rüttelnd) an einem Punkt in der Luft steht und nach Beute Ausschau hält.

Abseits von Siedlungen nisten Turmfalken meist in alten Krähennestern, selten auch in Baumhöhlen. Sie bauen jedenfalls kein eigenes Nest, sondern scharren lediglich eine Mulde in den vorgefundenen Brutplatz.

Hauptbeutetier des Turmfalken ist die Feldmaus. Seine Bestände hängen von der Dichte dieses Beutetieres ab und schwanken regelmäßig.

Hier hinterließ ein Turmfalke sein Gewölle aus Mäusehaaren und Käferpanzern am Dach eines Vogelnistkastens.

Lange, schmale und sichelförmige Schwingen und ein relativ kurzer Stoß sind die Kennzeichen des Baumfalken. Bei guten Lichtverhältnissen sieht man auch den Backenstreif, die dunklen Flecken am Bauch und den orangen "Hintern".

Der Baumfalke ist im Tiefland häufiger als im Hügelland. Über Flüssen und Feuchtgebieten kann man ihn besonders oft beobachten. Dort jagt er große Insekten wie Libellen und kröpft diese oft gleich im Flug.

Der Baumfalke ist ein schnittiger Jäger, der mit hoher Geschwindigkeit im freien Luftraum jagt. Er kann sogar Schwalben erbeuten. Durch deren Warnrufe wird man oft erst auf den Falken aufmerksam.

Der Baumfalke brütet in alten Krähennestern. Manchmal liegen Brutplätze sogar in Feldgehölzen. Wichtig sind nahrungsreiche Jagdgründe in der Umgebung (Flüsse, Feuchtgebiete, vogelreiche Bauerndörfer, ...).

Der Baumfalke ist - wie der Wespenbussard - ein Zugvogel. Er ist nur von April bis September bei uns und verbringt den Rest des Jahres in Afrika.

Der im Mühlviertel extrem seltene Wanderfalke ist unser größter Falke. Er besitzt eine blaugraue Oberseite und eine helle, quergestreifte Unterseite. Am Kopf fällt der für Falken typische Bartstreif auf.

Auf der Jagd schraubt sich der Wanderfalke in die Höhe, hält nach fliegenden Vögeln Ausschau und versucht diese im Sturzflug zu erbeuten. Dieser relativ große, kräftige und kompakte Falke ist für geübte Beobachter auch an seinen Umrissen erkennbar.

Mögliche Beutetiere wie Ringeltauben bilden bei seinem Auftauchen dichte Schwärme. Dadurch fällt es dem Falken schwerer, sich bei der Jagd auf ein Einzeltier zu konzentrieren und zu erbeuten.

Manchmal jagt der Wanderfalke auch von hohen Warten aus. In der Agrarlandschaft können Strommasten als solche dienen.

Wanderfalken sind ganzjährig im Bereich ihres Brutplatzes an Felswänden zu beobachten. Die Balz findet bereits im Februar statt. Dann können spektakuläre Balzflüge, Beuteübergaben und Kopulationen beobachtet werden.

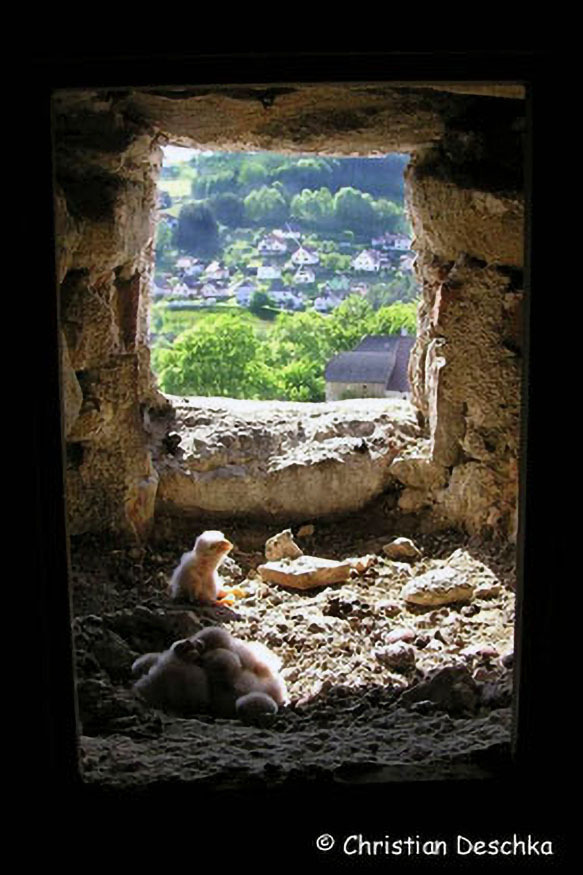

Bei Wanderfalken gibt es eine strege Arbeitsteilung: Das kleinere Männchen geht auf die Jagd und übergibt die Beutetiere an das größere Weibchen. Dieses rupft das Beutetier in der Nähe des Horstes und atzt anschließend damit die Nestlinge.

Die Küken werden also fast ausschließlich vom größeren, stärkeren Weibchen erbrütet und anschließend betreut und bewacht. Erst wenn diese rund 3 Wochen alt sind, fliegt auch das Weibchen wieder auf die Jagd.

Jungvögel sind oberseits dunkel gefärbt und am Bauch längsgefleckt. Sie sind nach dem Ausfliegen noch eine Weile in Horstnähe zu beobachten und fallen dann auch durch laute "Bettelrufe" auf.

Neben den bei uns brütenden Greifvögeln kann man vor allem im Frühling und Herbst auch durchziehende Arten beobachten. Der hier abgebildete Rotfußfalke schließt sich gelegentlich Baumfalkentrupps an.

Der Rotmilan hat insbesondere am stark gegabelten Stoß rote Federn. Der Kopf ist grau gefärbt. Dass er ein begnadeter Segler ist, kann man auch an gelegentlich durchziehenden Tieren beobachten.

Sein Verwandter, der dunklere Schwarzmilan, hat einen langen, schwach gekerbten Schwanz. Bei uns ist er lediglich ein seltener "Überflieger". Er brütet in Österreich an den Flüssen des östlichen Tieflandes (z.B. an Thaya, March und Donau).

Steinadler sieht man nur in absoluten Ausnahmefällen. Am ehesten tauchen Jungadler aus den Alpen bei ihren ausgedehnten Streifzügen bei uns auf.

Auch dieser König der Lüfte ist wieder gelegentlich zu beobachten! Der Seeadler ist an seiner enormen Spannweite (2,2 m!) und dem keilförmigen, bei Altvögeln weißen Schwanz erkennbar. Jungvögel sind einheitlich dunkel gefärbt.

Rohrweihen zeigen wie alle Weihen einen gaukelnden, niedrigen Suchflug mit etwas schräg nach oben gestellten Flügeln. Im Mühlviertel ist der Anblick solcher Durchzügler die Ausnahme.

Auch durchziehende Kornweihen sind eine absolute Rarität und lassen das Herz jedes Naturfreundes höherschlagen. Die Beobachtung von seltenen Arten sollte an uns, das Biologiezentrum oder den Landesjagdverband weitergeleitet werden.

Sehr selten ziehen auch Fischadler durch. Diese seltenen Vögel können sich zwecks Stärkung 1-2 Tage an großen Fischteichen aufhalten.

Im Sommer 2008 trieb sich sogar ein Gänsegeier im nördlichen Mühlviertel herum. Diesen Aasfresser kann man normalerweise im Sommer in den Hohen Tauern beobachten. Den Winter verbringt er am Balkan.

Obwohl Greifvögel durch Jagd- und Naturschutzgesetze geschont bzw. geschützt sind, werden sie dort und da noch immer von Jägern und Taubenzüchtern verfolgt. Manchmal werden sogar Bruten gestört oder gar Jungvögel in Nestern erschossen.