Fledermäuse gelten als bedroht und stehen allesamt unter Naturschutz. Vor dem Start unseres Fledermausprojektes vor ein paar Jahren war allerdings im Mühlviertel relativ wenig über die hier vorkommenden Arten und ihre Gefährdung bekannt.

Es lag lediglich eine ältere Kartierung von Kirchendachböden vor. Diese sind auf Grund ihres Alters, ihrer Größe und ihrer Störungsfreiheit attraktive Quartiere für Fledermäuse.

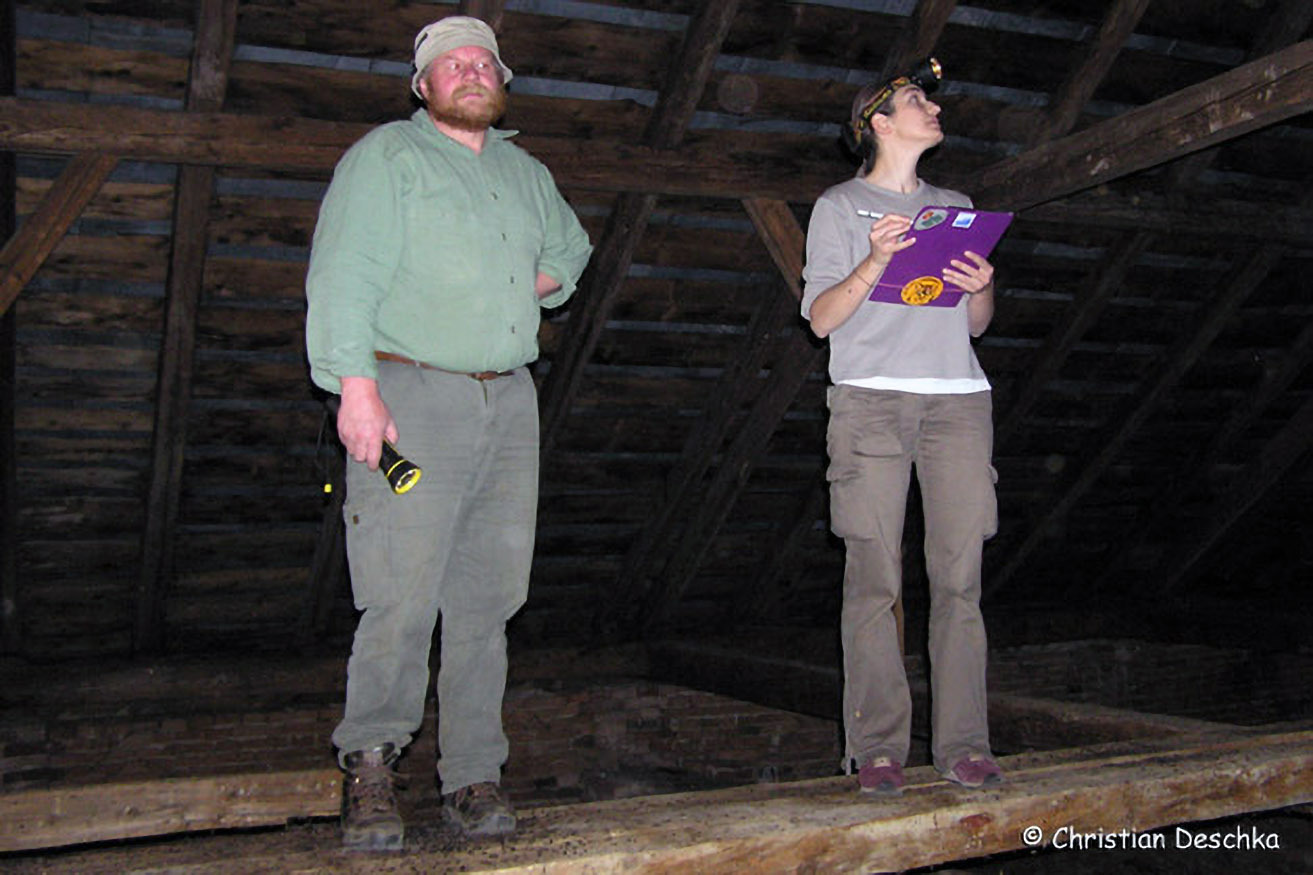

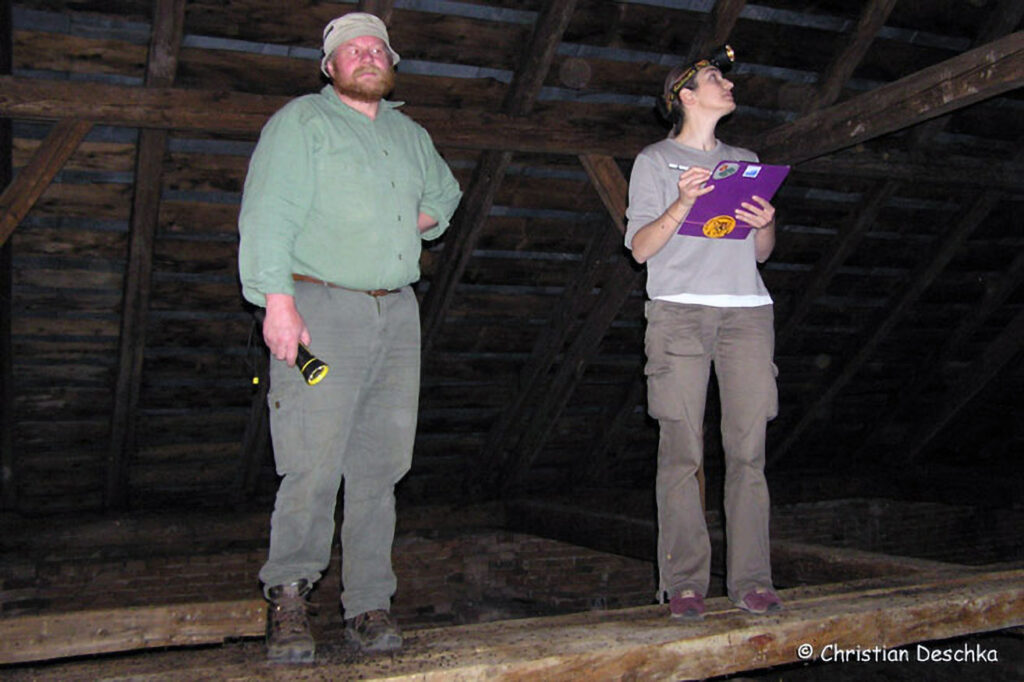

Wir kontrollierten in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ) möglichst viele Kirchen und fanden Mausohren, Breitflügelfeldermäuse sowie Braune und Graue Langohren.

Da Fledermäuse sehr störungsanfällige Tiere sind, erhaschten wir oft nur mehr einen kurzen Blick auf sie. In diesem Fall auf ein Weibchen, das mit ihrem Jungen in einem Spalt verschwand.

Gelegentlich fanden wir auch nur Kotkrümel und/oder vertrocknete Fledermausmumien. Manche Kirchen beherbergen auch gar keine Fledermäuse. Mögliche Gründe sind Verfolgung, geschlossene Einflugöffnungen, starke Beleuchtung, ...

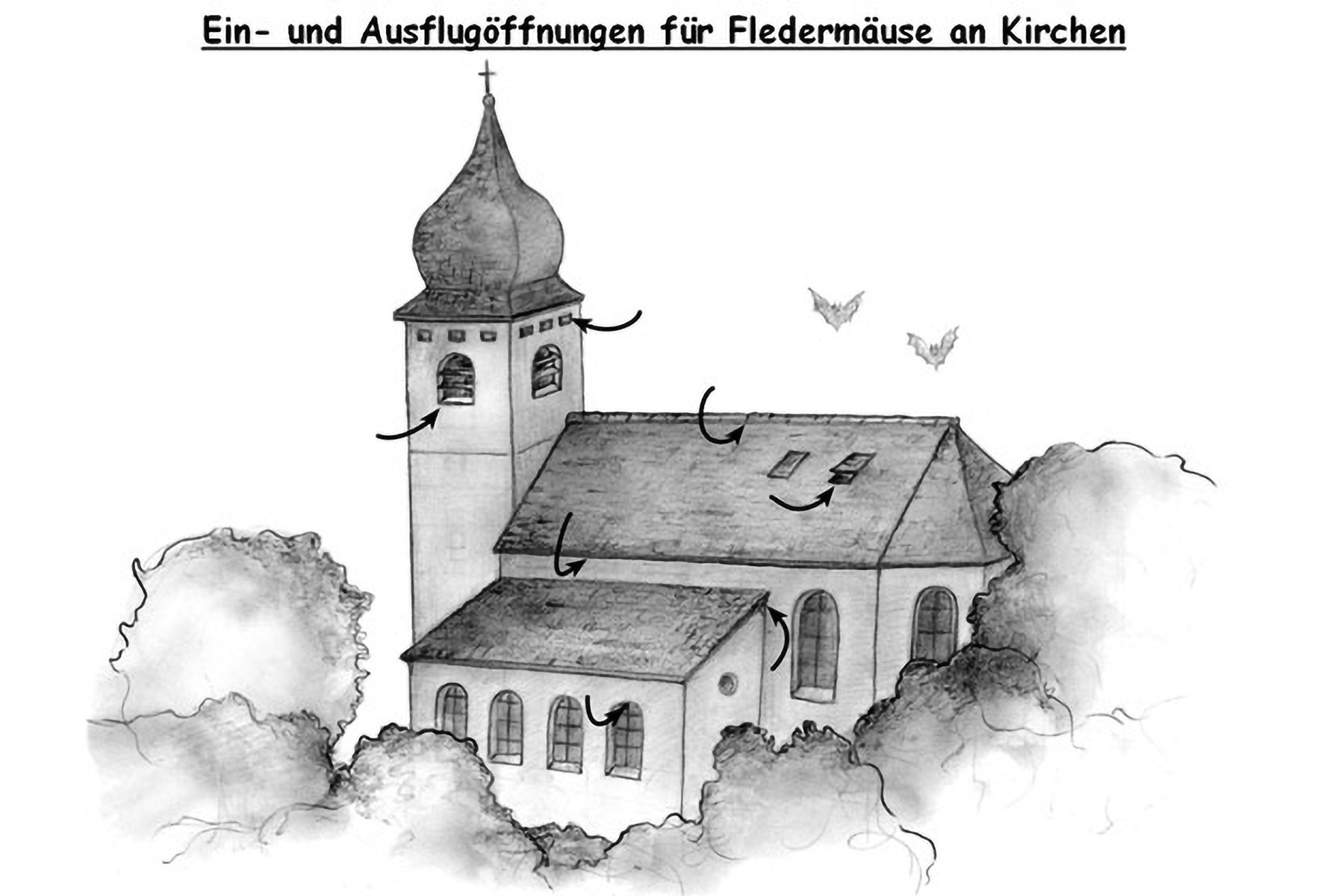

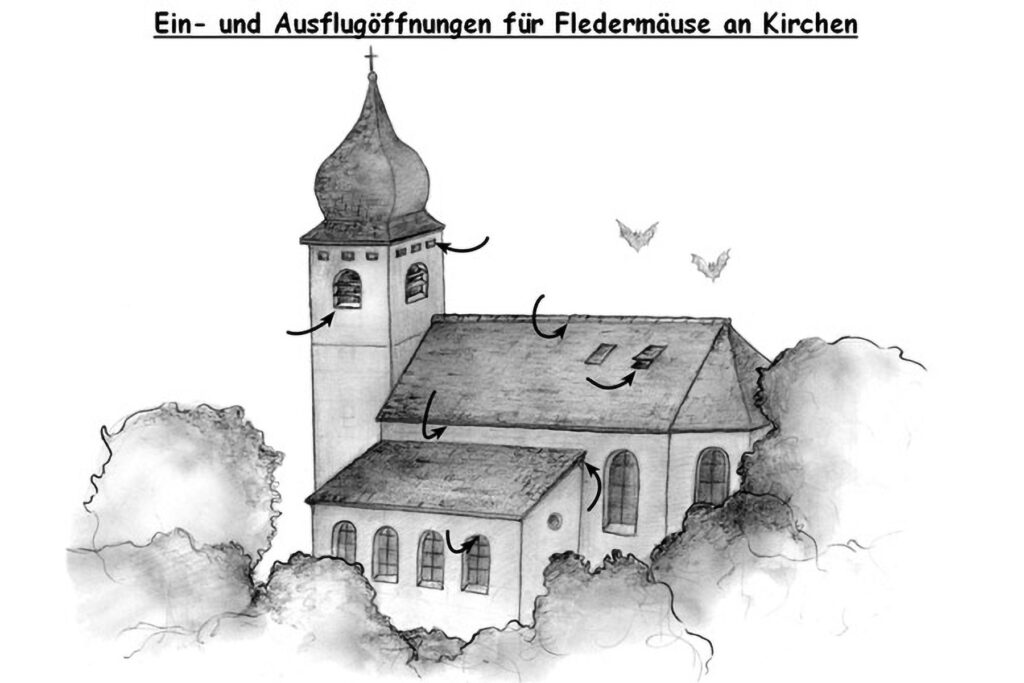

Daher setz(t)en wir uns dafür ein, dass z.B. bei der Renovierung von Kirchen auf die Bedürfnisse der gefährdeten Fledermäuse Rücksicht genommen wird. Insbesondere ist auf das Offenhalten von Ein- und Ausflugöffnungen zu achten.

Spalten bewohnende Arten versuchten wir am Abend beim Ausfliegen zu erheben. Diese Graphik zeigt die typischen Ein- und Ausflugöffnungen an Kirchen.

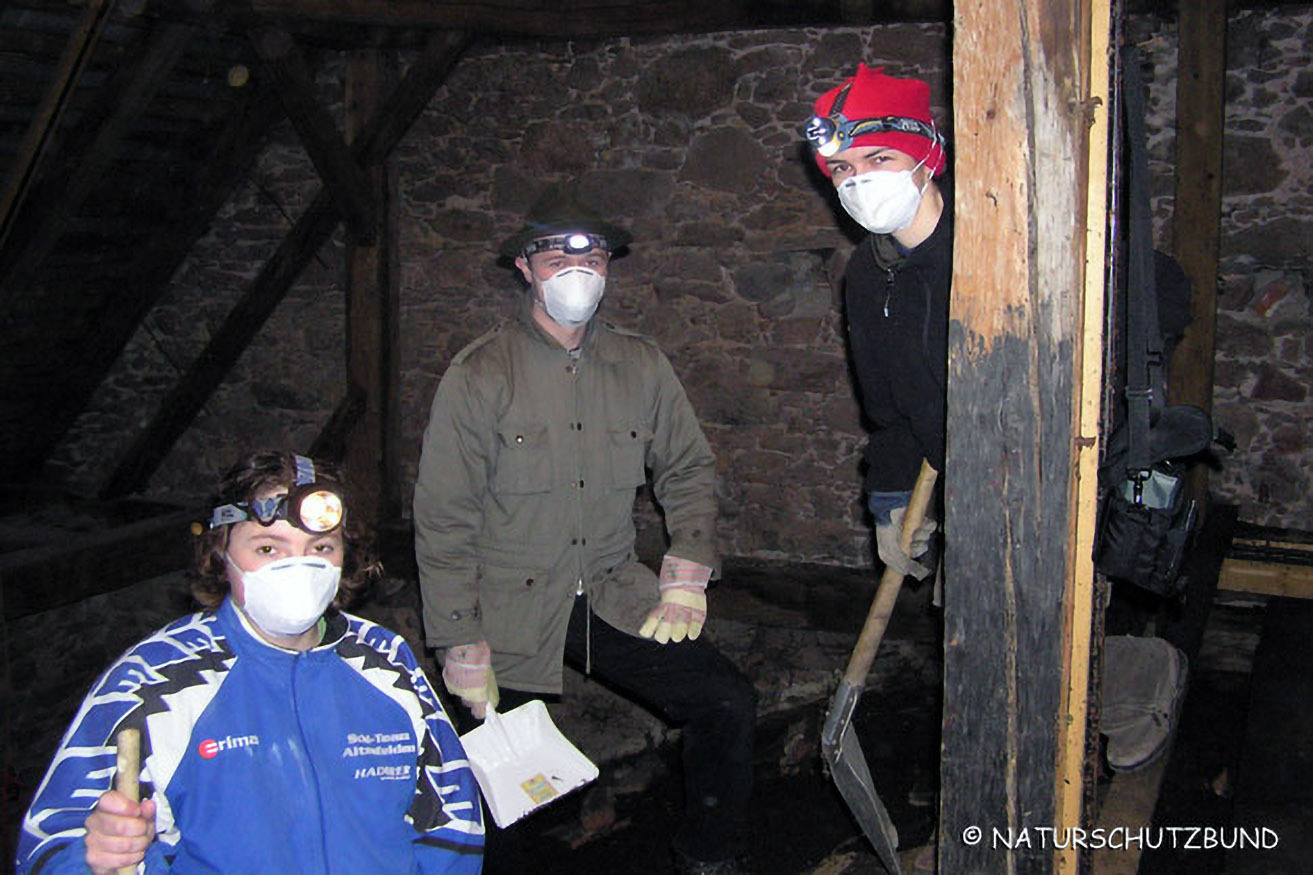

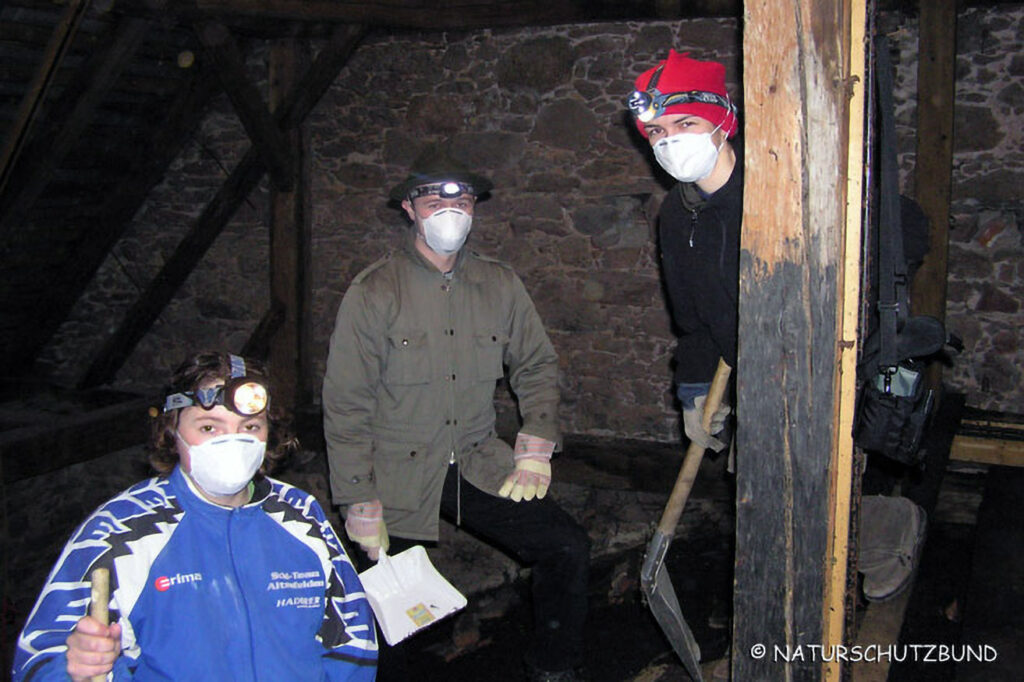

Unter kopfstarken Kolonien des Mausohres sammeln sich beträchtliche Mengen an Kot an. Um trotzdem eine Akzeptanz für die Tiere zu erreichen, ...

... führen wir gelegentlich Reinigungsaktionen auf Kirchendachböden durch. Der Kot wird als Blumendünger (Guano) verschenkt.

Auf einigen Kirchendachböden haben wir Fledermauskästen aufgehängt. Diese stellen zusätzliche, für uns leicht kontrollierbare Fledermausverstecke dar. Durch regelmäßige Kontrolle erhalten wir einen Überblick über vorkommende Arten.

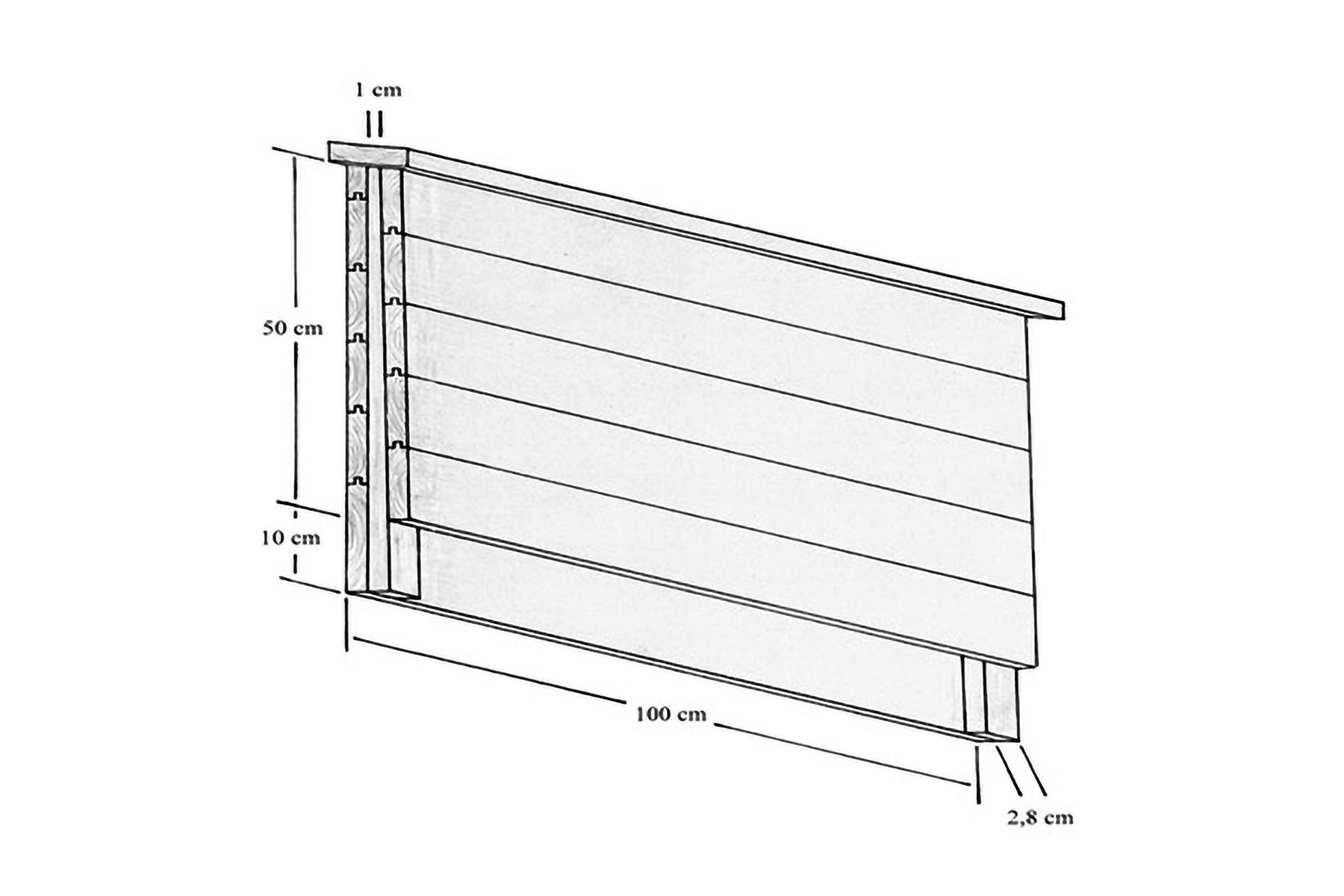

Dieser Kastentyp ist für Fledermäuse geeignet, die Spalten bevorzugen. Die Kontrolle erfolgt durch Reinleuchten von unten. Zur Entnahme der Tiere kann das zweite Brett von oben vorsichtig verschoben werden.

Dieser Kastentyp eignet sich für ehemalige Baumhöhlenbewohner, beispielsweise Langohren. Das auf die Vorderwand geschraubte und überstehende Blech dient als Schutz vor dem Steinmarder, der ebenfalls oft auf Dachböden vorkommt.

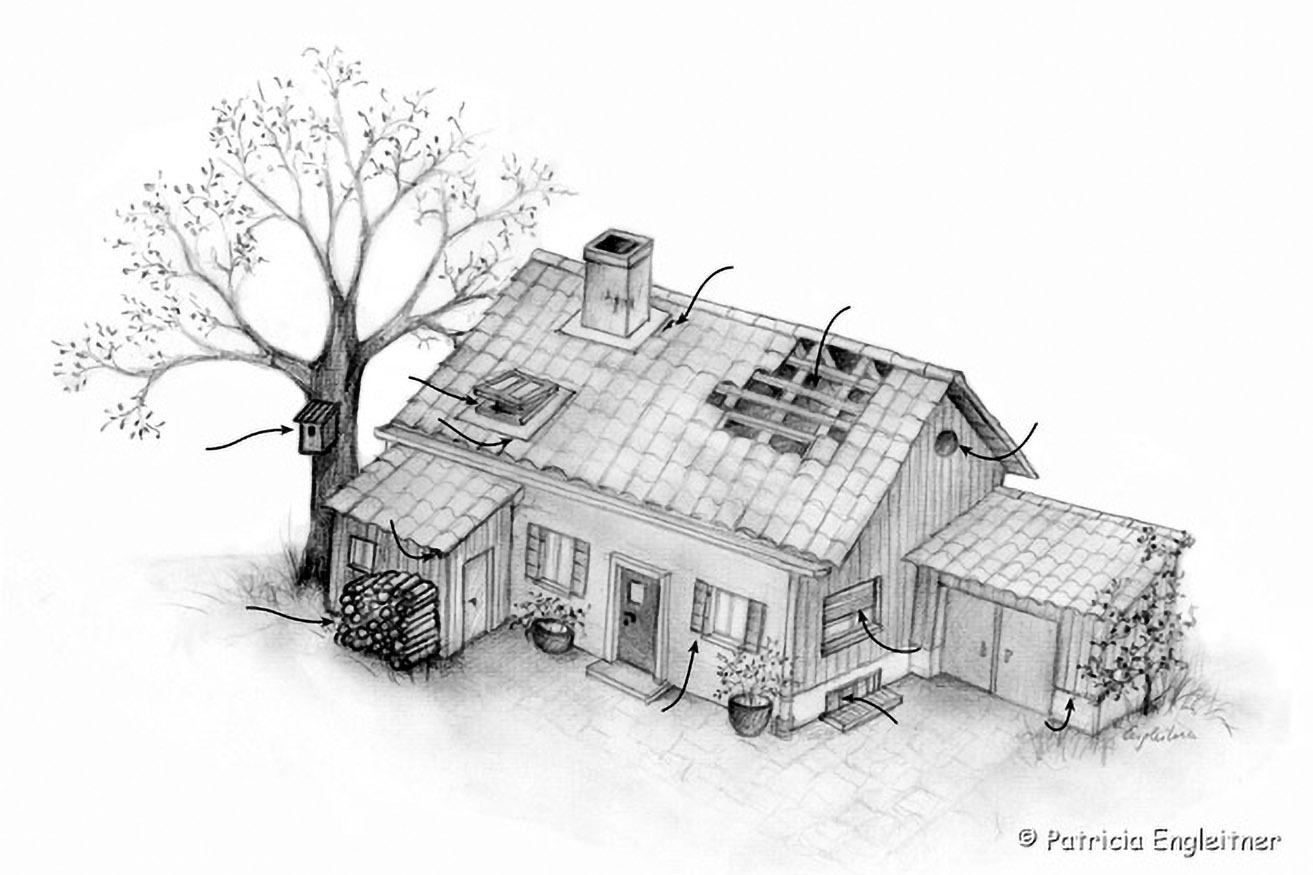

Auch an Privatgebäuden versuchten wir möglichst viele Fledermausquartiere ausfindig zu machen. Die Pfeile zeigen bevorzugte Verstecke.

Fledermäuse beziehen dort gerne Hohlräume in den Ziegeln. Dies ist an Kotkrümeln in den Mauerritzen erkennbar. Fledermausfreunde können solche regelmäßig bezogenen Quartiere beim Verputzen offen lassen.

Hier machten wir Fledermausfreunde ausfindig, die hinter dem Fensterladen eine 36-köpfige Kolonie der Kleinen Bartfledermaus beherbergt. Besonders erwähnenswert: Die Besitzer nahmen bei der Renovierung Rücksicht auf ihre Untermieter.

Die zwischen den Fingern leicht zerbröselnden Kotkrümel am Brett unter dieser Werbetafel verrieten uns, dass sich auch hinter dieser Tafel ein Fledermausquartier befindet.

An diesem Haus fanden wir hinter der Verschalung als auch hinter der Balkonverkleidung Mopsfledermäuse.

Mopsfledermäuse sind an der dunklen Färbung, der Stupsnase und den breiten Ohren mit vielen orangen Milben erkennbar. Am linken Unterarm trägt diese Fledermaus einen "Ring" (Flügelklammer mit Nummer), der uns ein Wiedererkennen ermöglicht.

In diesem Dachboden hatten wir besonderes Glück: Er beherbergte die Wochenstube von Nordfledermäusen. Davon sind im Mühlviertel nur zwei Standorte bekannt.

Zur Erhebung der heimischen Fledermausarten wurden auf Flugrouten so genannte Japannetze aufgestellt. Fledermäuse, die sich darin verfingen, wurden sofort befreit und nach der Erhebung einiger Daten wieder in die Freiheit entlassen.

Hier sehen wir die Biologin Simone Pysarczuk von der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ) beim Abwiegen einer Fledermaus.

Hier stellt der Biologe Guido Reiter (KFFÖ) einen Ultraschalldetektor auf, der vorbeifliegende Fledermäuse automatisch aufzeichnet. Die Auswertung und bestimmung der Arten erfolgte später am Computer.

Manche Fledermausarten fliegen zum Jagen auch in Kuhställe, wo es zumeist viele Fliegen gibt. Dabei sammeln sie auch halbtote Fliegen von Fliegenklebestreifen. Ein solcher ist im Hintergrund auf der Stalltür zu sehen.

Dabei bleiben sie mitunter selber kleben und verenden qualvoll. In diesem Fall wurde eine Kleine Bartfledermaus von diesem Schicksal ereilt.

Wir animierten Landwirte dazu, von uns zur Verfügung gestellte Gitter vor Fliegenfängern anzubringen. Dadurch können nur mehr Fliegen, nicht aber Fledermäuse und Schwalben daran hängen bleiben.

Gelegentlich erhalten wir auch Findlinge, um deren Pflege sich Hubert Katzlinger kümmert. In diesem Fall handelte es sich um eine extrem seltene und vor allem schwer nachweisebare Bechsteinfledermaus.

Müssen Fledermäuse auf Grund einer nicht heilbaren Verletzung in Dauerpflege bleiben, werden sie wie dieser Abendsegler als "Botschafter für Fledermäuse" bei Veranstaltungen eingesetzt.

Im Mühlviertel gibt es keine Naturhöhlen und so gut wie keine Stollen. Als Winterquartiere kommen daher vor allem Gewölbekeller traditoneller Bauernhöfe in Frage, die aber ebenfalls schon selten sind.

Voraussetzung für die Annahme der Gewölbekeller als Winterquartier ist, dass die Tiere einen Zugang finden. Ideal sind Kellerfenster, die auch im Winter noch einen kleinen Spalt offen bleiben.

Solche Gewölbekeller wurden aus Natursteinen und Lehm gebaut und bieten mit einer Temperatur von wenigen Grad Celsius über Null und einer hohen Luftfeuchtigkeit gute Bedingungen für den Winterschlaf.

Fledermäuse hängen dabei selten offen an der Decke. Zumeist überwintern sie in Spalten zurückgezogen im Mauerwerk. Über Meldungen von überwinternden Fledermäusen würden wir uns sehr freuen!

Wir nahmen auch an Winterquartierzählungen im Bayerischen Wald und in den Alpen teil, um einen Eindruck von den dortigen Verhältnissen zu bekommen. Möglicherweise fliegt auch ein Teil "unserer" Fledermäuse zum Überwintern in diese Gegenden.

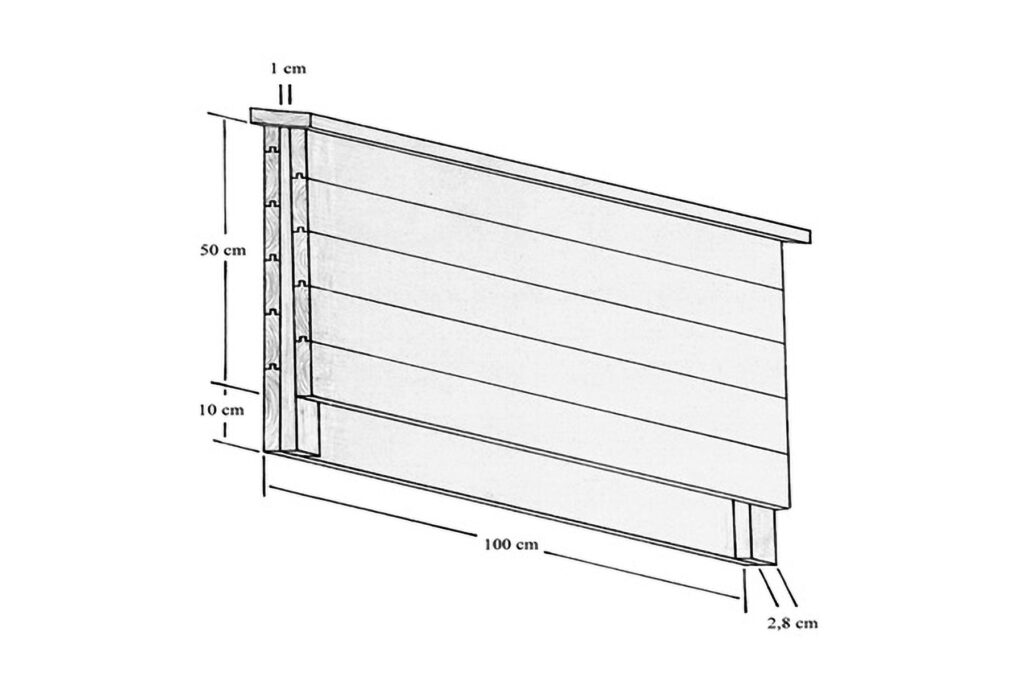

Im Zuge unseres Projektes haben wir zahlreiche Fledermauskästen selbst gebaut und angebracht. Bestens bewährt haben sich so genannte "Fledermausbretter". Das sind spaltenförmige Fledermauskästen aus sägerauen Fichtenbrettern.

Bei diesem Kastentyp ist der sich nach oben verjüngende Spalt am wichtigsten. Die anderen Maße können variiert werden. Auch auf die Verwendung unbehandelter, sägerauer Bretter ist zu achten! Eine ausführliche Bauanleitung findest du im Downloadbereich.

Spalten bewohnende Arten nutzen normalerweise einen Verbund von Quartieren. Es ist deshalb ratsam, gleich eine größere Stückzahl herzustellen und solche Kästen auf Gebäuden im Abstand mehrerer hundert Meter zu montieren.

Das Aufsprühen einer Fledermaussilhouette kann zur Öffentlichkeitsarbeit beitragen. Die Kästen erhalten dadurch noch mehr Aufmerksamkeit und die Gebäudebesitzer werden zu Multiplikatoren in Sachen Fledermausschutz.

Die Montage ist auf Holzwänden am einfachsten. Idealerweise werden die Kästen in 3-4 m Höhe unter dem Dachvorsprung (Witterungsschutz) oben auf die Leiter gestellt und angeschraubt. Ein Zimmermannsgurt erleichtert die Arbeit.

Wir empfehlen die Anbringung von drei Kästen pro Standort. Werden diese auf unterschiedlichen Gebäudeseiten montiert, unterliegen sie unterschiedlicher Besonnung und sind damit unterschiedlich warm.

Die Mühlviertler Bevölkerung steht unserem Projekt sehr aufgeschlossen gegenüber. Wir durften Fledermauskästen sogar außen an Einfamilienhäusern sowie in Dachböden aufhängen.

Fledermausbretter kann man leicht kontrollieren, in dem man mit einer guten Taschenlampe von unten hineinleuchtet. Ob in letzter Zeit Fledermäuse anwesend waren oder nicht, sieht man auch am Vorhandensein/Fehlen von Kot am Boden.

Erfreulicherweise wurden die Kästen bereits nach wenigen Wochen oder Monaten besetzt. Manche Einzeltiere und Kolonien sind recht ortstreu, andere wechseln öfter zwischen verschiedenen Kästen und uns unbekannten Quartieren.

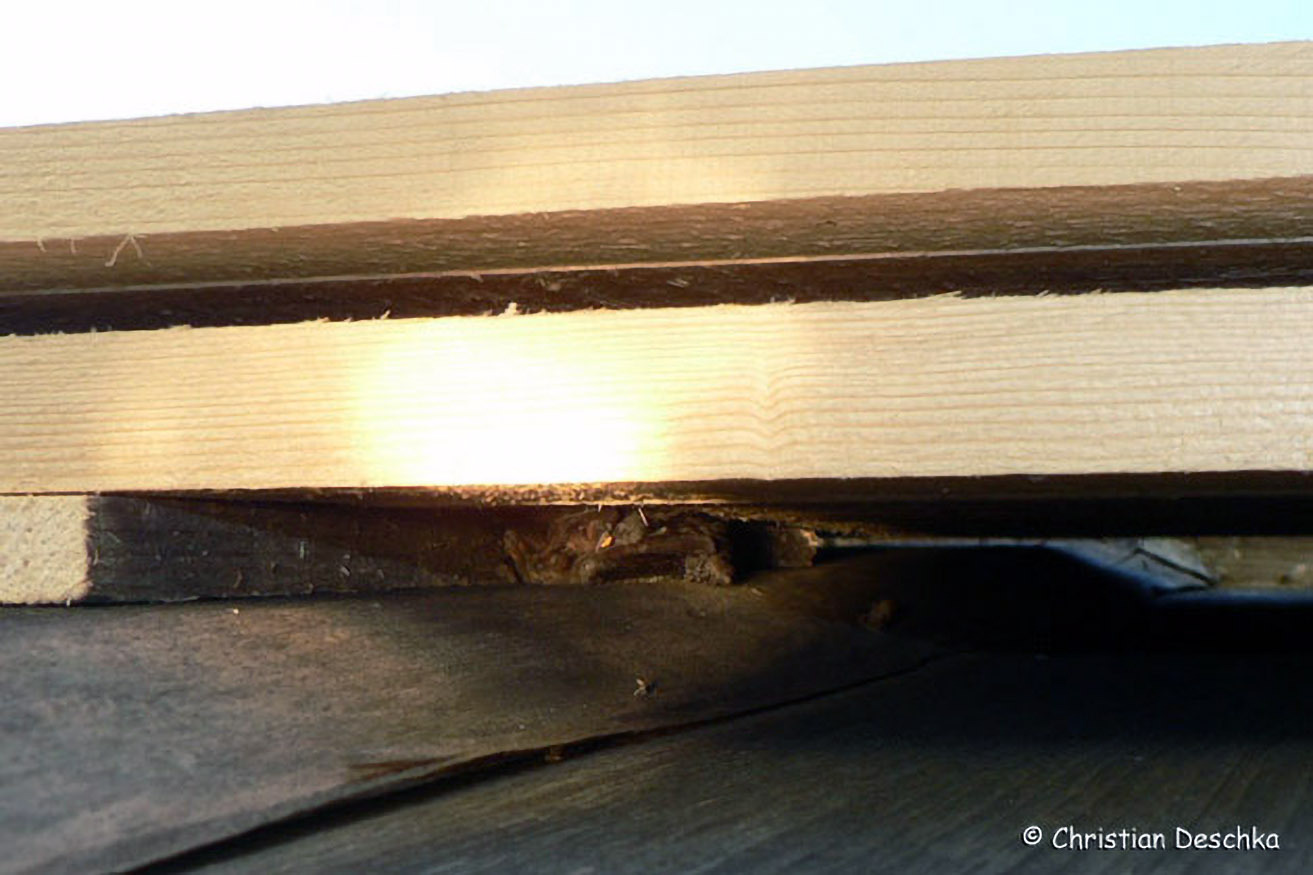

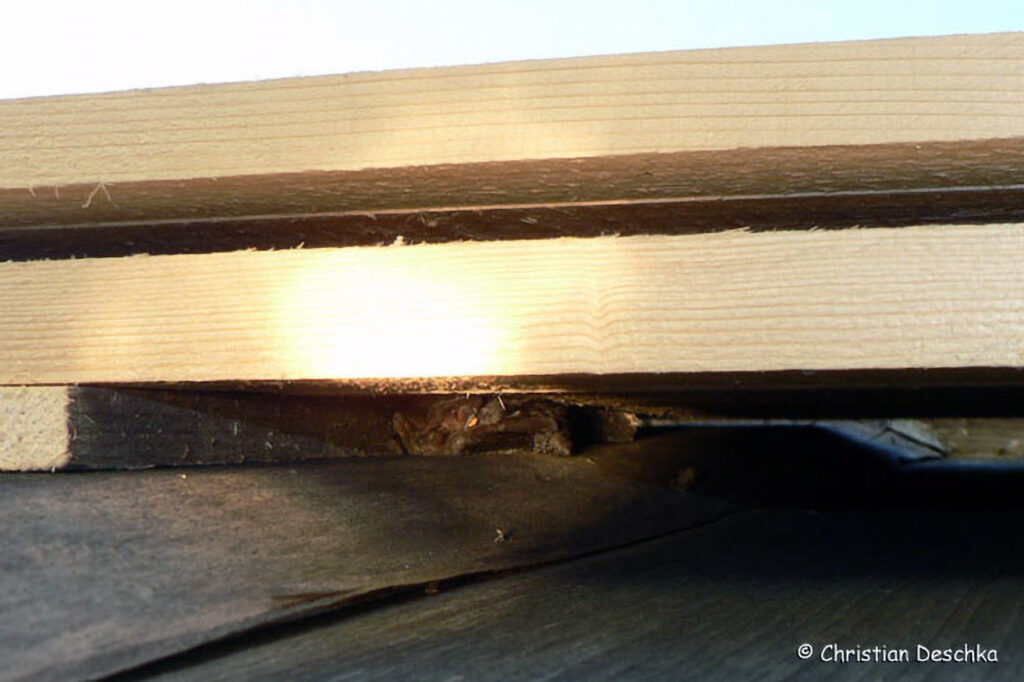

Spalten hinter dem Kasten werden ebenfalls gerne angenommen, insbesondere von Einzeltieren. In diesem Fall wurde der Kasten auf einen Keil geschraubt, um ihn vom Boden aus besser einsehbar zu machen.

Heuer werden unsere Fledermauskästen im Tal der Kleinen Mühl alle paar Tage von Selda Ganser kontrolliert. Sie sammelt dabei Daten für ihre Diplomarbeit. Die Auswertung soll Aufschluss über die Lebensweise der Mopsfledermäuse geben.

Dreimal im Jahr werden alle Fledermäuse in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ) aus den Kästen geholt.

Dann werden sie bestimmt (Art, Männchen, Weibchen, Alter, Fortpflanzungsstatus, ...), abgemessen, gewogen und wieder in den Kasten zurückgesetzt. Mopsfledermäuse und Kleine Bartfledermäuse werden auch beringt.

Als häufigste Art kommt die Mopsfledermaus in unseren Fledermausbrettern vor. Sie nutzt diese Quartiere auch für die Jungenaufzucht. Wochenstuben umfassen meist 10-15, selten bis zu 40 Tiere.

Hier sieht man eine junge Mopsfledermaus, die für Forschungszwecke kurz aus dem Kasten entnommen wurde. Sie ist noch deutlich kleiner und zarter als ihre erwachsenen Artgenossen.

Mopsfledermäuse nutzten ursprünglich Spaltenquartiere an Bäumen, beispielsweise abstehende Rinde abgestorbener Bäume. Dieser Quartiertyp ist heute selten zu finden. Vielleicht einer der Gründe, warum diese Art Fledermauskästen gerne annimmt.

Die Mopsfledermaus hat aber auch gelernt, Verstecke an menschlichen Gebäuden zu nutzen. Wo sie dies regelmäßig tut, sind manchmal weißliche Spuren zu finden.

Selten finden wir auch Einzeltiere der Brandtfledermaus (früher Große Bartfledermaus genannt) in den Fledermausbrettern. Sie haben eine etwas hellere Ohrbasis als Kleine Bartfledermäuse.

Die Färbung dieser beiden Arten ist aber recht variabel. Um Kleine Bartfledermäuse von Großen Bartfledermäusen bzw. Brandtfledermäusen sicher unterscheiden zu können, muss man deshalb mit einer Lupe gewisse Zahnhöcker betrachten.

Dieses Bild zeigt den Blick in einen Kasten, in dem alljährlich eine Zweifarbfledermauskolonie mit rund 40 Tieren wohnt. Einige Tiere verstecken sich auch in den Spalten hinter dem Kasten.

Stark behaart ist die Schwanzflughaut dieser Rauhautfledermaus. Dieses Männchen ist fast jedes Mal an ein und demselben Standort anzutreffen. Im Spätsommer tauchen allährlich mehrere Rauhäute auf und nutzen unsere Kästen als Balzquartiere.

Die winzige Zwergfledermaus dürfte bei uns recht selten sein. Wir haben nur ausgesprochen selten Einzelexemplare in den Kästen und können sie auch mit Ultraschalldetektoren kaum nachweisen.

Feldwespen bauern ihr Nest nur ausgesprochen selten in die spaltenförmigen Hohlräume. Diese werden aber regelmäßig von Stubenfliegen zum Überwintern genutzt. Seit Herbst 2009 finden wir auch Asiatische Marienkäfer.

An manchen Standorten gibt es offenbar viele Spinnen, deren Netze die Kästen für Fledermäuse unattraktiv bis unbewohnbar machen. Aus diesem Grund reinigen wir die Fledermaus-Ersatzquartiere gelegentlich.

Dies wird am besten mit einer Heizkörperbürste gemacht, die auf einem Teleskopstiel montiert wurde. Vorher muss man natürlich durch Kontrolle ausschließen, dass Fledermäuse im Kasten sind.

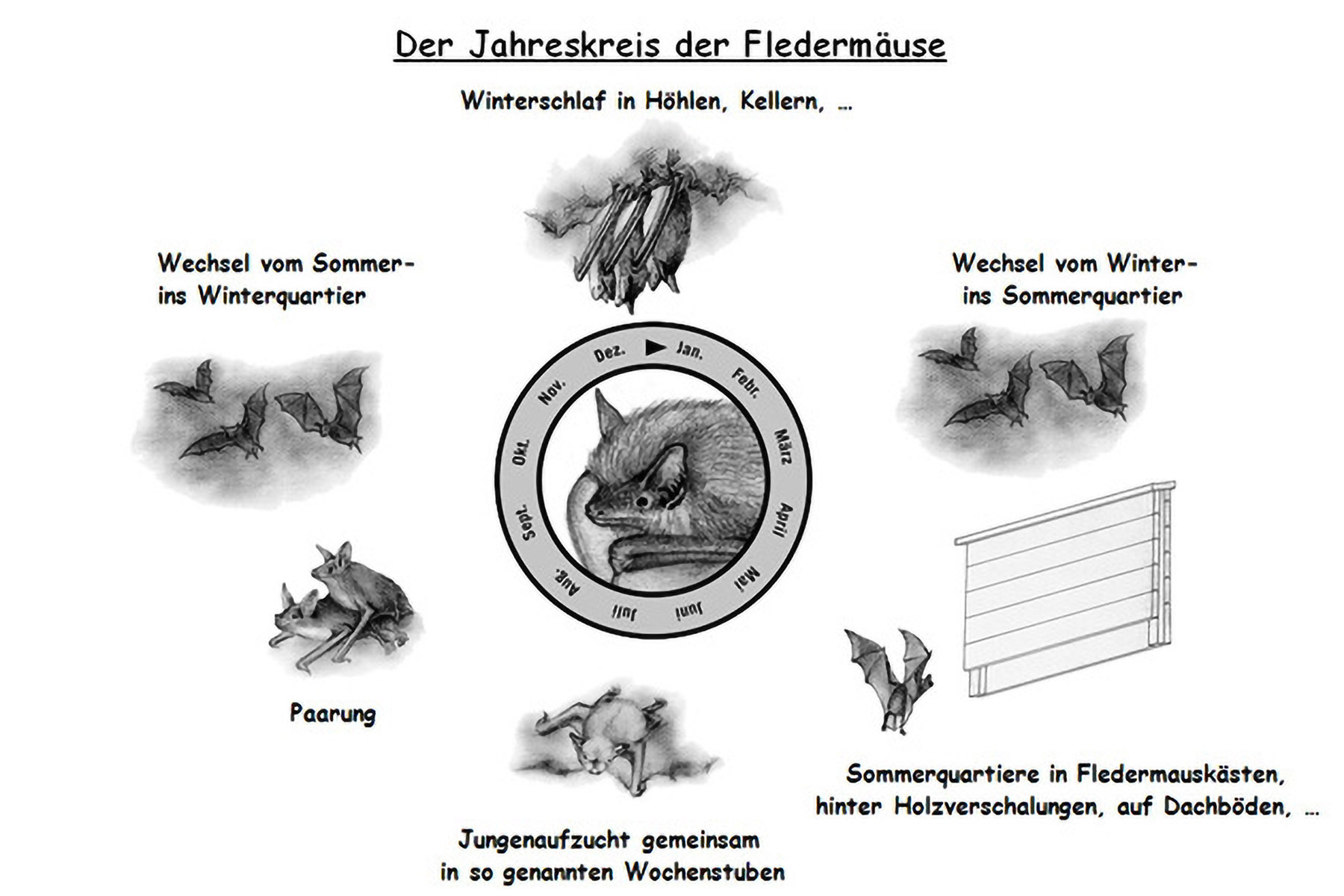

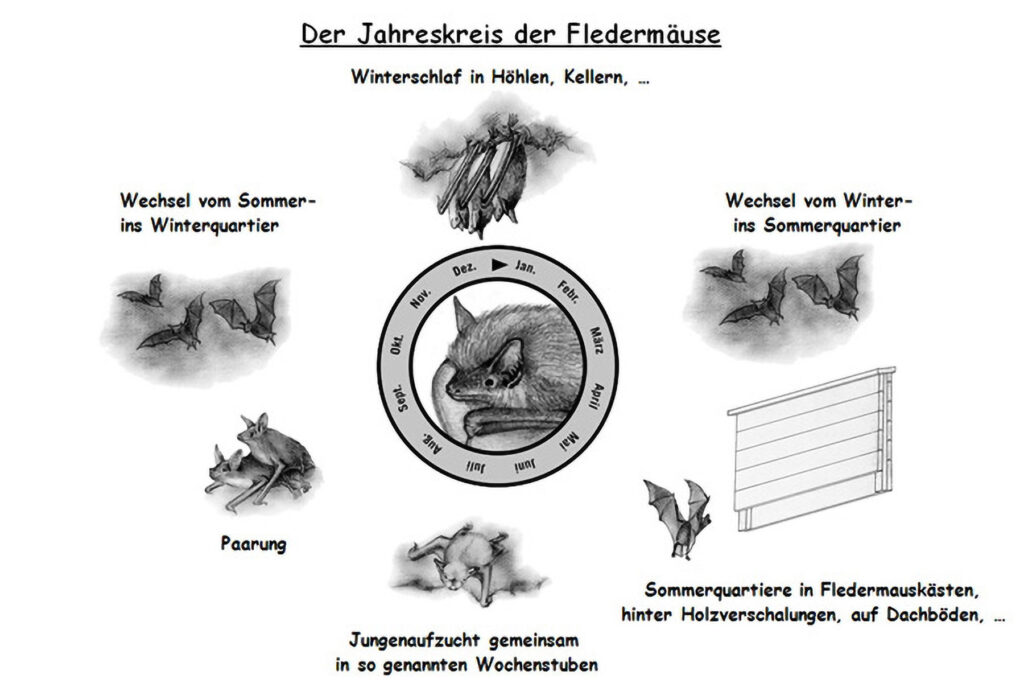

Die Fledermauskästen werden frühestens im Februar, meist aber erst im März und April bezogen. Im Oktober und November verschwinden die Tiere wieder in die Winterquartiere. Mops- und Zweifarbfledermäuse verweilen am längsten.

Die Fledermäuse landen beim Beziehen des Kastens entweder am Landebrett (verlängerte Rückwand) oder fliegen direkt (ohne Zwischenlandung!) in den Spalt hinein. Beim Ausfliegen flattert eine nach der anderen weg.

Mittlerweile werden die Fledermausbretter von geschützten Werkstätten hergestellt, nämlich von STABIL in Rohrbach (www.promenteooe.at/stabil/) und ARCUS in Peilstein (http://www.sozialprojekte.com/projekt/pro-53).

Um auch Baumhöhlen bewohnenden Fledermäusen auf die Schliche zu kommen, haben wir in Streuobstwiesen, im Wald, an Teichen etc. entsprechende Fledermauskästen (Modell nach Issel etc.) angebracht.

Hier zwei Modelle im Vergleich: Links das "Modell nach Issel", das eine Schleuse eingebaut hat, die Vögel abhält. Rechts ein Fledermauskasten ähnlich einem Meisenkasten, allerdings mit querovalem Einflugloch im unteren Drittel.

In Wassernähe gelegene Standorte mit freiem Anflug versprechen gute Aussicht auf Besetzung der Fledermauskästen. Die Wasserfläche bietet Wasser zum Trinken sowie Insekten als Beutetiere.

In der Nähe großer Teiche angebrachte Holzbetonkästen der Firma Schwegler waren für Wasserfledermäuse gedacht. Sie wurden aber durchwegs von Meisen besetzt.

Auch in der Nähe des Fundortes der Bechsteinfledermaus brachten wir an alten Eichen auch Schwegler-Kästen an. Zunächst wurden diese nur von Spinnen, Schnecken, Asseln etc. besiedelt. Bald zogen auch Siebenschläfer ein.

Um Spaltenbewohner im Wald sichtbar zu machen, hängte Hubert Katzlinger kleine "Flachkästen" auf. Diese können durch Reinleuchten sowie durch Abnahme der Front kontrolliert werden.

Fledermauskästen haben für Forscher den Vorteil leicht kontrollierbar zu sein. Im Naturschutz können sie aber nur ein vorübergehender Ersatz für natürliche Quartiere sein.

Durch Blitzschlag sowie Ablösen der Rinde entstehende Spaltenquartiere sind ebenfalls höchst wertvoll.

Im Böhmerwald enthielten diese Kästen vor allem Kleine Bartfledermäuse, gelegentlich auch Brantfledermäuse, Nordfledermäuse, ...

Die wichtigste Maßnahme im Fledermausschutz ist allerdings das Durchführen von Öffentlichkeitsarbeit. Fledermäuse haben in unserem Kulturkreis seit jeher keinen guten Ruf. Dies kommt z.B. auf relgiösen Bildern zum Ausdruck (vgl. Teufel mit Fledermausflügeln).

Um Vorurteile abzubauen und um Sympathie für die gefährdeten Fledertiere zu werben, haben wir mehrere Drucksorten herausgegeben. Durch Kauf dieser im Shop kannst du unsere Arbeit unterstützen. Dieses Mausohr ist eines der beiden Puzzlemotive.