Den Feuersalamander findet man in weiten Teilen Europas in Laub- und Mischwäldern. Besonders gern besiedelt er buchenreiche, kühle Schluchtwälder mit kleinen Bächen und hoher Luftfeuchtigkeit.

Feuersalamander sind vorwiegend nachtaktiv. Besonders während und nach Regenfällen kann man sie aber auch tagsüber antreffen. Ein Regenspaziergang ist daher ideal, um die Tiere kennenzulernen.

Die langsamen und behäbigen Salamander kann man gut aus der Nähe betrachten. Man sollte die unter Naturschutz stehenden Tiere allerdings nicht unnötigerweise berühren.

Die gelben Flecken auf schwarzem Grund signalisieren Giftigkeit und dienen der Abschreckung von Fressfeinden. Das gelb-schwarze Muster erinnert an tropische Tiere und macht Feuersalamander auch für uns unverkennbar.

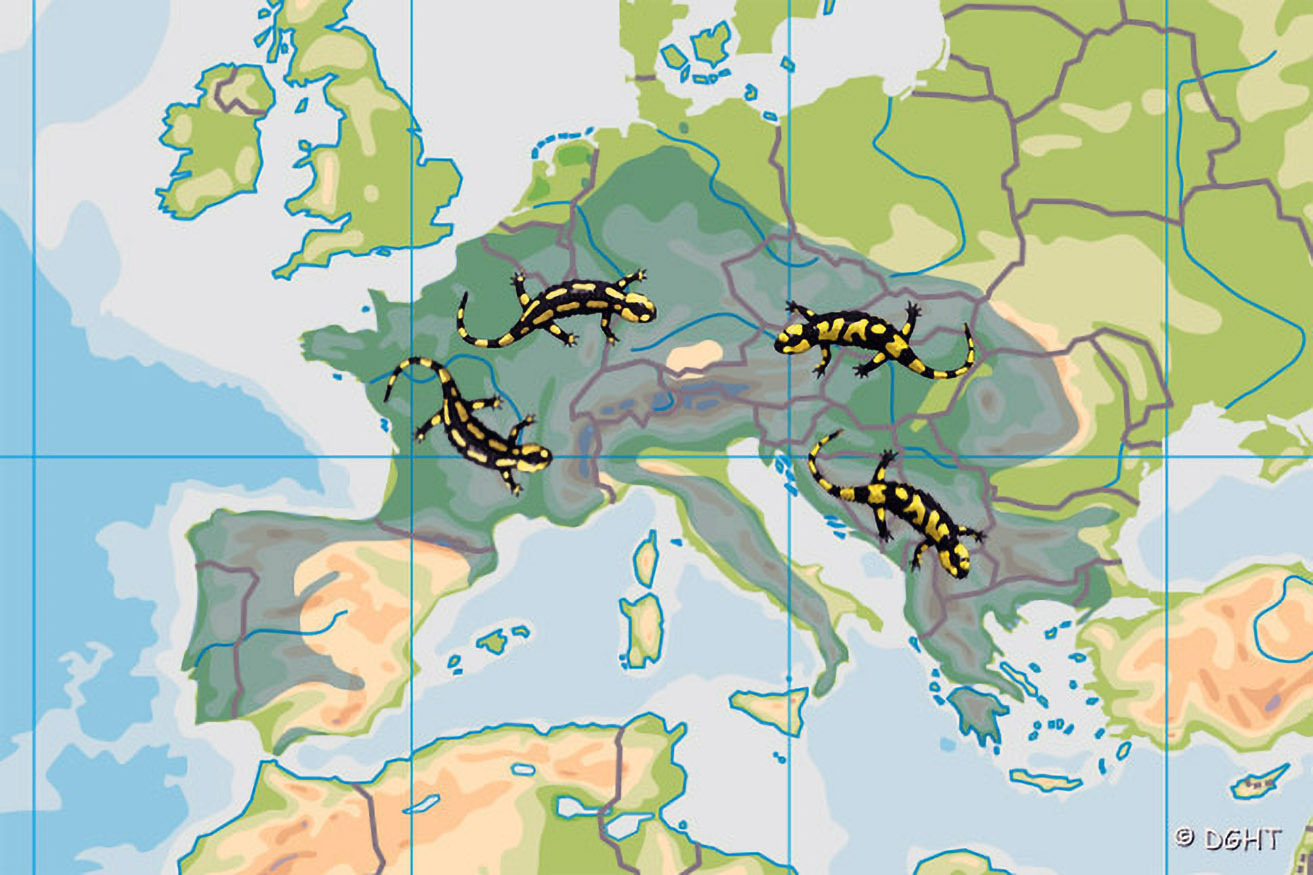

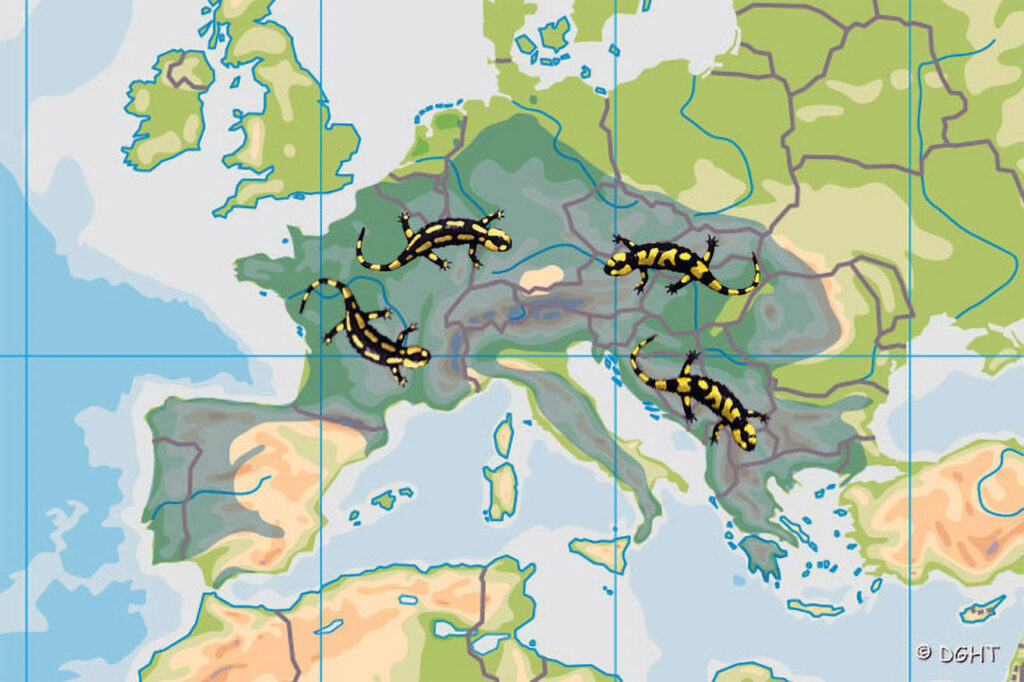

Hier sehen wir das Verbreitungsgebiet des Feuersalamanders. In der Westhälfte kommt die gebänderte bzw. gestreifte Unterart vor, in der Osthälfte der gefleckte Feuersalamander.

Bei beiden Unterarten erscheint das Fleckenmuster im späten Larvenstadium und bleibt dann ein Leben lang gleich. Die Fleckung variiert allerdings von Tier zu Tier stark und ist daher so charakteristisch wie unser Fingerabdruck.

Wissenschaftler nützen das charakteristische Fleckenmuster zur Unterscheidung und Wiedererkennung von Individuen. Z.B. kann man mittels Lichtschranke und Fotoapparat an einem Höhleneingang alle Salamander beim Aufsuchen und Verlassen der Höhle fotografieren.

Diese Zusammenstellung zeigt 68 Feuersalamander der gefleckten Unterart aus dem Raum Wien, die auf diese Weise fotografiert wurden. Mit dieser Methode kann man z.B. erheben, wann sich wie viele Salamander im Winterquartier befinden.

Hier sehen wir eine ähnliche Collage aus 48 verschiedenen Feuersalamanderbildern der gebänderten bzw. gestreiften Unterart aus dem Harz (Deutschland).

Im Shop (oben) findest du ein bemalbares Feuersalamandermodell aus biologisch abbaubarem Biokunststoff. Du kannst damit sowohl ein Tier der gefleckten als auch der gebänderten Unterart gestalten.

Kinder können z.B. beim Spazierengehen einen Feuersalamander mit dem Handy fotografieren und zuhause das Modell exakt nach dem natürlichen Vorbild bemalen. Dadurch wird das Naturerlebnis noch intensiver und bleibt länger in Erinnerung!

Hinter dem Auge fallen etwas erhöhte Stellen, die sogenannten "Ohrdrüsen", auf. Auch am Rücken und an den Flanken kann man Längsreihen von Drüsenporen entdecken. Fühlen sich Feuersalamander bedroht, geben sie aus ihren Drüsen ein Gift ab.

Das Berühren von Feuersalamandern verursacht in der Regel beim Menschen keine Probleme. Da Salamander allerdings eine empfindliche Haut haben, sollte man die Tiere nur anfassen, um sie z.B. von der Straße zu entfernen.

Gelangt das Gift z.B. auf Mundschleimhäute kleinerer Fressfeinde, kann es mitunter sogar tödlich wirken. Auf menschlichen Schleimhäuten kann das Gift zu Reizungen führen. Nach der Berührung von Feuersalamandern sollte man sich daher die Hände waschen und z.B. nicht in die Augen greifen.

Die Paarung der Feuersalamander erfolgt im Spätfrühling oder Sommer - im Unterschied zu allen anderen mitteleuropäischen Amphibien - an Land. Das Männchen schiebt sich dabei unter (!) das Weibchen, umklammert dessen Vorderbeine und stimuliert das Weibchen durch seitliches Schwanzwedeln.

Schließlich legt das Männchen ein Samenpaket am Boden ab und schiebt sein Hinterteil auf die Seite. Das Weibchen nimmt dieses Samenpaket vom Boden auf und speichert es anschließend im Körper. So kann es (auch ohne weitere Paarungen) mehrere Jahre lang trächtig werden.

Manchmal werden Salamander sogar von fremden Arten bedrängt. Hier sehen wir eine aufdringliche Erdkröte.

Feuersalamander legen keine Eier ab, sondern bringen nach rund 10 Monaten, also im folgenden Frühling, lebende Junge zur Welt. Fischfreie Oberläufe von Bächen, in denen kleine "Wasserfälle" mit ruhigen Becken abwechseln, sind ideal für das Absetzen dieser Larven.

Feuersalamanderweibchen setzen pro Jahr durchschnittlich 30, gelegentlich sogar bis zu 80 Larven ab.

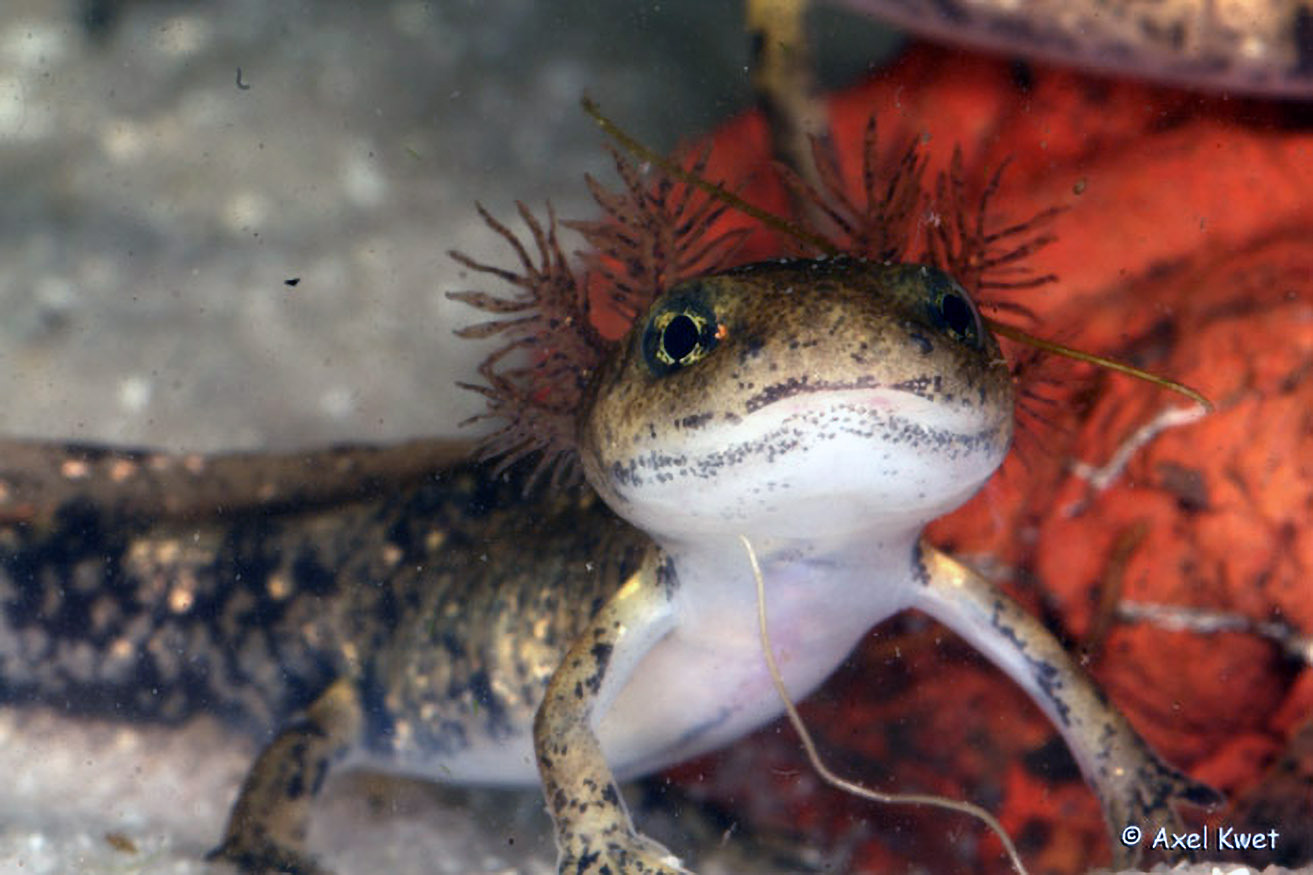

Da sich die Feuersalamanderlarven tagsüber nach Möglichkeit vor Fressfeinden unter Steinen, Holzstücken, ... verstecken, findet man sie in der Dunkelheit unter Verwendung einer guten Taschenlampe oft deutlich leichter.

In den ersten Wochen/Monaten haben die Larven eine dunkle Tarnfarbe. Die gelben Flecken auf den Oberschenkeln sind meist schon sehr früh vorhanden. Der Rest der zunächst blassen gelben Musterung erscheint erst gegen Ende des Larvenstadiums.

Im Zuge der Metamorphose erfolgt eine Umgestaltung im Körper, wobei die außen liegenden Kiemen durch innen liegende Lungen ersetzt werden. Die fertigen Feuersalamander verlassen ihr Geburtsgewässer zumeist noch im gleichen Jahr und sind dann rund 6 cm groß.

Feuersalamander leben recht kleinräumig und ortstreu. Als Tagesversteck wählen sie gerne feuchte Hohlräume unter liegenden Baumstämmen, unter hohl liegenden Steinen, ...

Auch im Winter ziehen sie sich in unterirdische Hohlräume zurück. Das Spektrum der Winterquartiere reicht von verlassenen Kleinsäugerbauten über Hohlräume hinter Legesteinmauern bis zu größeren Höhlen, Stollen und Gewölbekellern.

Gute Winterquartiere werden oft über viele Jahre immer wieder genutzt. Es kann dort zu beträchtlichen Ansammlungen von zig oder sogar hunderten Tieren kommen.

Während Feuersalamander in kleinen, kalten Quartieren in Winterstarre fallen, können sie in größeren, wärmeren Quartieren (mehrere Plusgrade) wie diesem alten Bergbaustollen mehr oder weniger aktiv bleiben.

Obwohl Feuersalamander sehr langsam sind, sind sie durch ihr Gift und die Warnfärbung gut geschützt. Sie fallen eher selten natürlichen Feinden zum Opfer. Gelegentlich werden sie z.B. vom Schwarzwild gefressen.

Bedeutender als natürliche Feinde sind verschiedene menschliche Einflüsse. Wo Straßen und Forstwege den Lebensraum der Feuersalamander durchschneiden, werden regelmäßig Salamander überfahren.

Zeitweilige Straßensperren oder zumindest das Aufstellen von Schildern, die auf die Salamander hinweisen, können die Straßenverluste verringern.

Der Feuersalamander verliert auch durch die Umwandlung von Laub- und Mischwäldern in naturferne Fichtenmonokulturen Lebensraum.

Schwerwiegend sind auch Eingriffe in unsere Bäche. Solche ausbetonierten Kanäle wie hier sind eher Salamander-Fallen als Salamander-Lebensraum. Die Uferwände können nicht erklettert werden und die Strömung reißt die Larven weg und verfrachtet sie in von Fischen besiedelte Gewässerabschnitte.

Beim künstlichen Besetzen von Bächen mit Fischen sollte darauf geachtet werden, dass natürlicherweise von Fischen nicht besiedelbare Oberläufe (z.B. oberhalb von Steilstufen) fischfreie Lebensräume für Feuersalamanderlarven bleiben.

Um dem "Regenmännchen" auch in Zukunft noch oft zu begegnen, sollten wir uns für naturnahe Wälder und Bäche einsetzen!

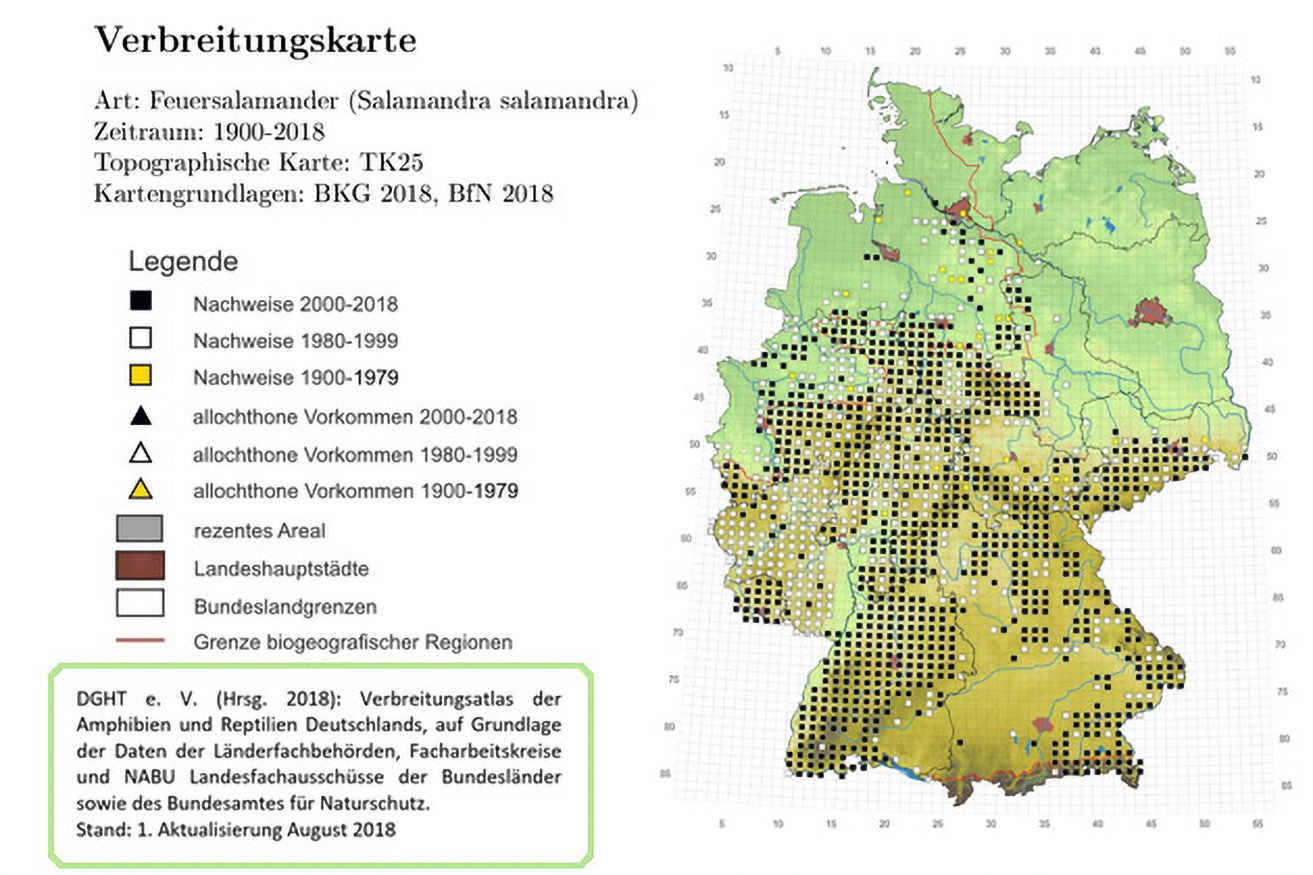

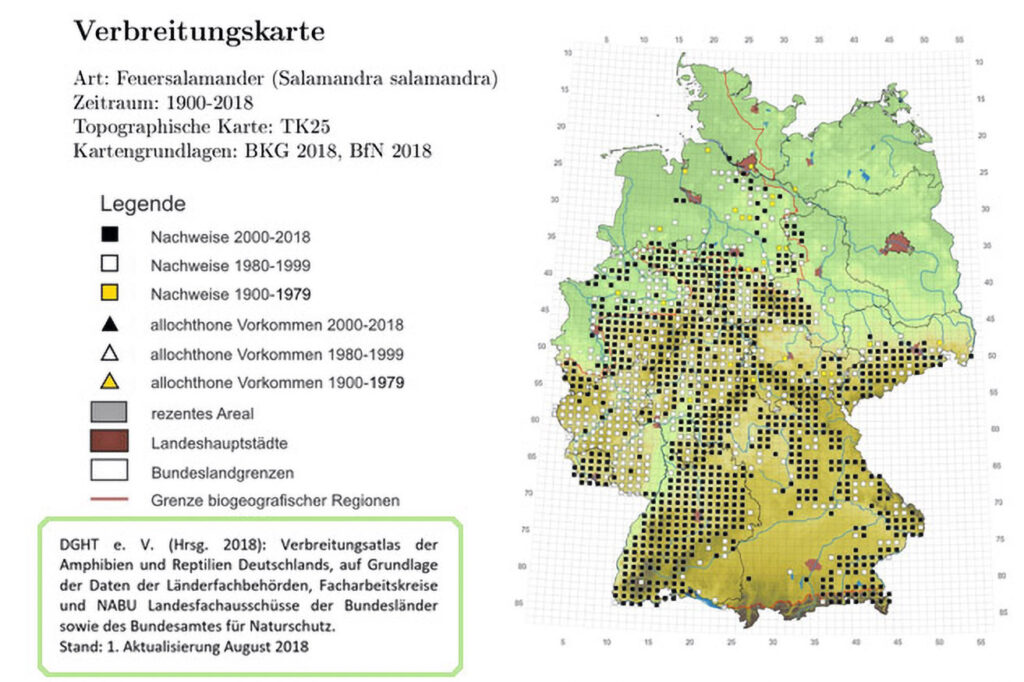

Hier sehen wir eine Karte mit der Verbreitung des Feuersalamanders in Deutschland. Weiße Quadrate stehen für Kartenausschnitte bzw. Gebiete, in denen der Feuersalamander mittlerweile verschwunden ist.

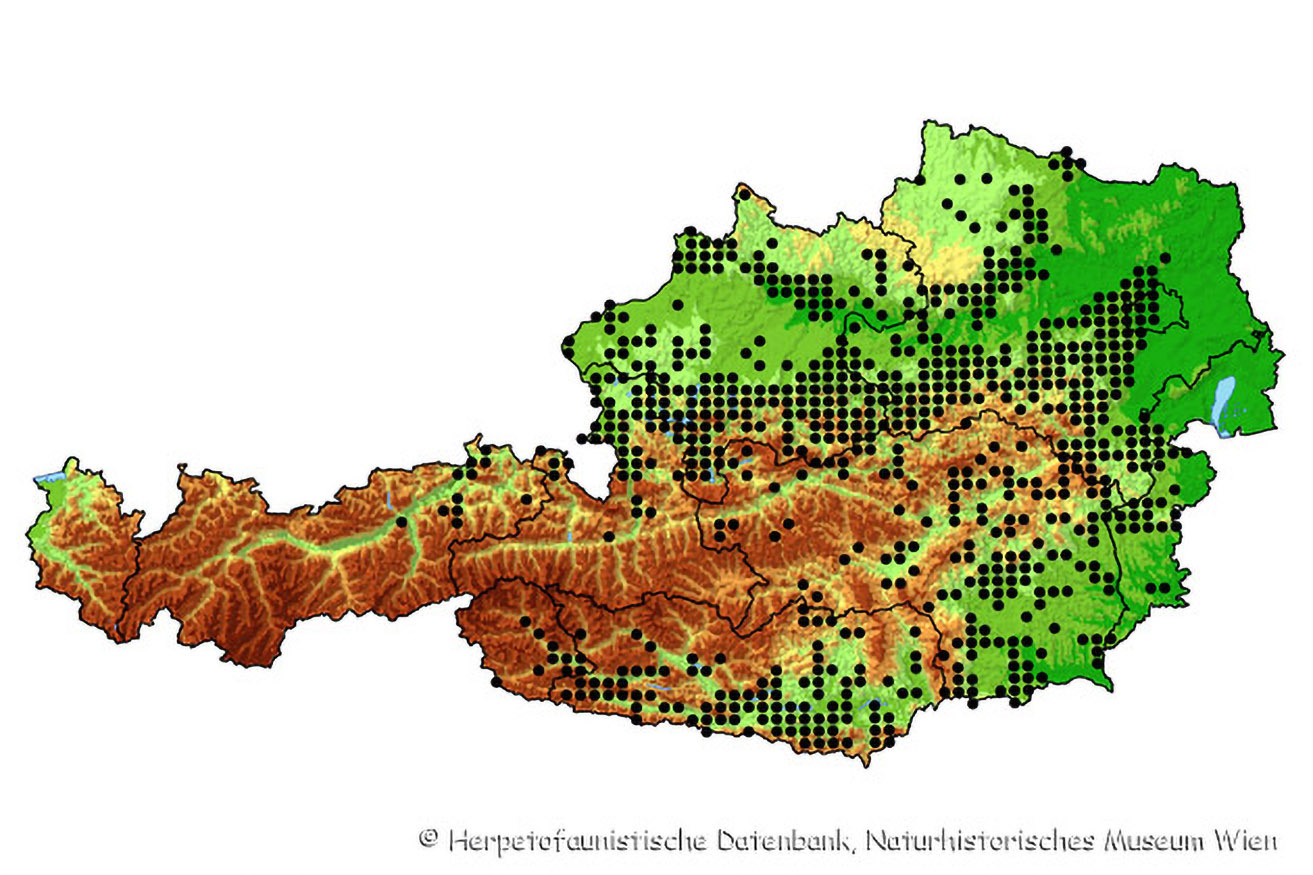

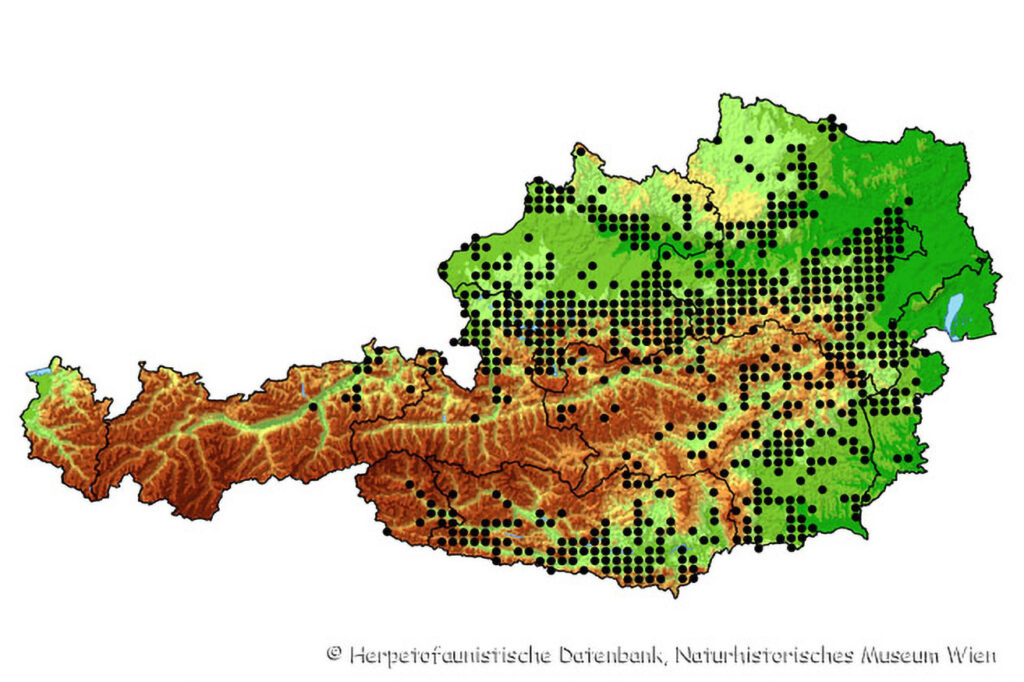

Diese Karte zeigt die Verbreitung des Feuersalamanders in Österreich. Jeder Punkt steht für einen quadratischen Kartenausschnitt, in dem Feuersalamander nachgewiesen werden konnten.

Das Feuersalamandermodell kommt besonders gut zur Geltung, wenn du es in einem zu einem Salamander-Lebensraum umgestalteten Schuhkarton präsentierst.