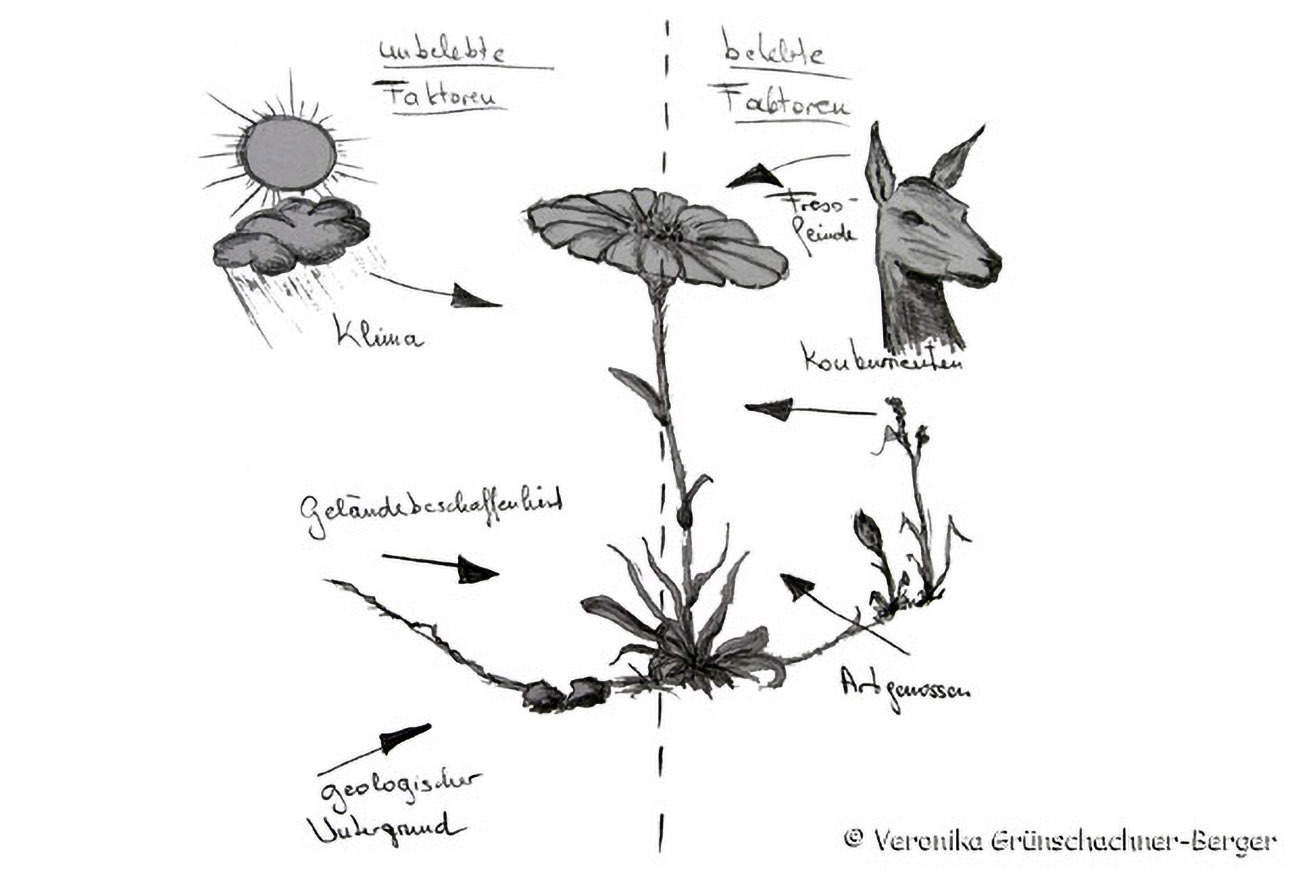

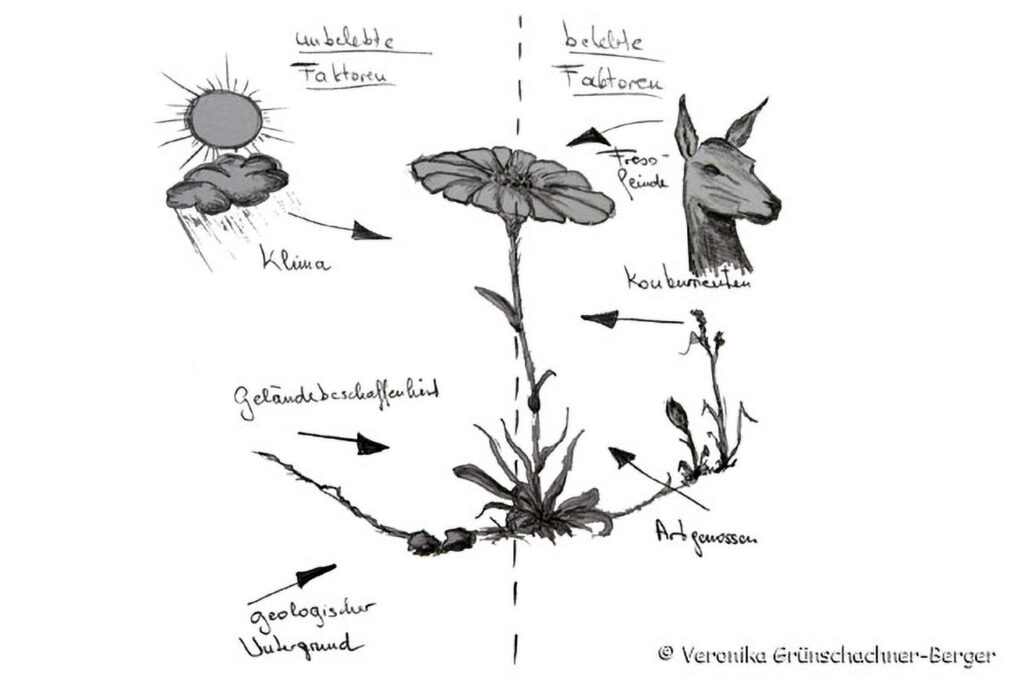

Jeder Organismus (Pflanze, Pilz, Tier) wird von einer Reihe unbelebter und belebter Umweltfaktoren beeinflusst. Beispiele für unbelebte Faktoren sind geologischer Untergrund, Geländebeschaffenheit, Klima, … Belebte Faktoren sind Artgenossen, Konkurrenten, Fressfeinde, Parasiten, …

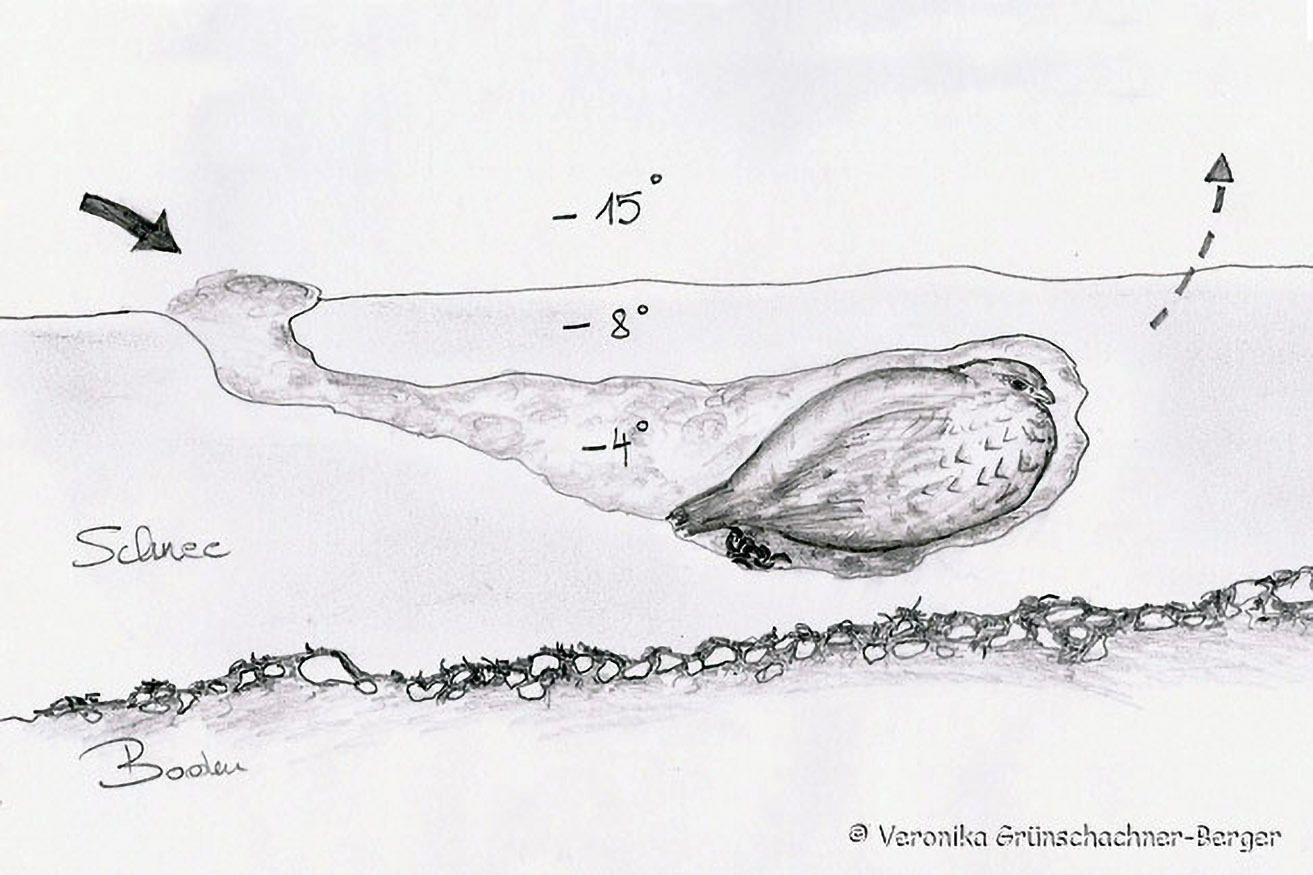

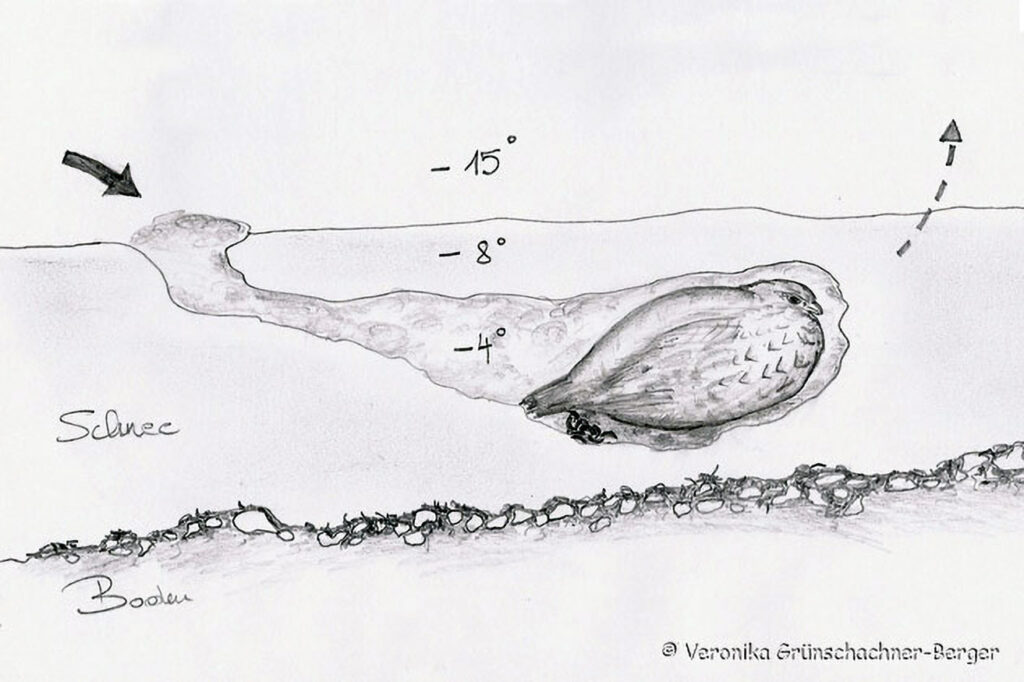

Die Organismen haben sich im Laufe der Evolution in ihrem Bau sowie in ihrem Verhalten an diese Umweltfaktoren angepasst. Raufußhühner sind z.B. für strenge Winter bestens gerüstet: befiederte Beine und Zehen, großer Kropf zur Nahrungsspeicherung, Übernachtung in Schneehöhlen, …

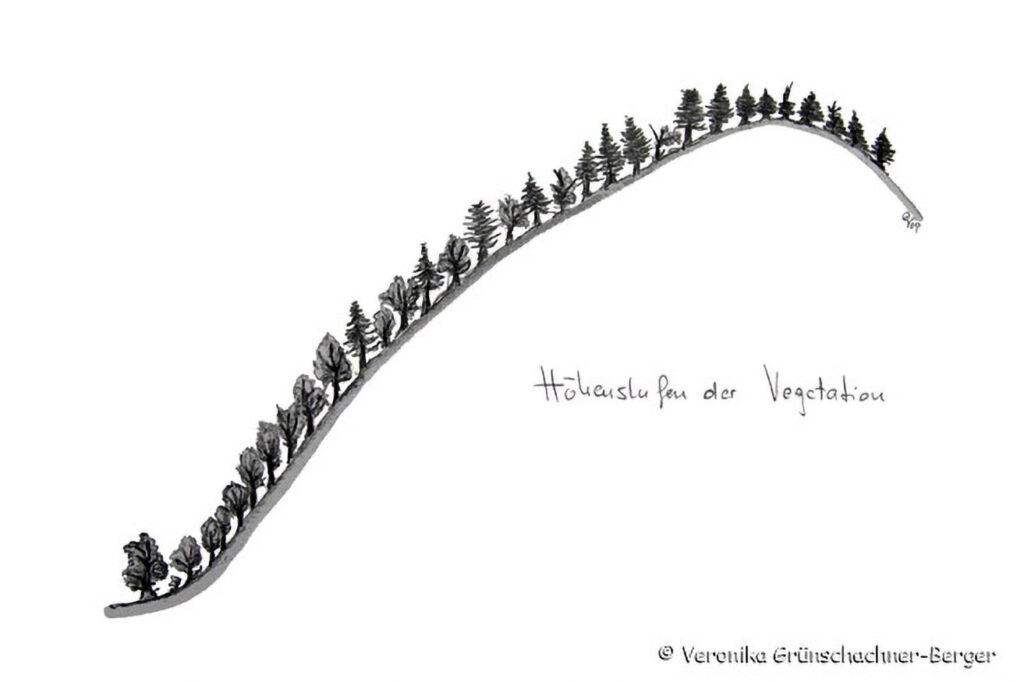

Die Ökologie ist jene Wissenschaft, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen Lebewesen sowie zwischen Lebewesen und Umwelt beschäftigt. Sie versucht die Verbreitung und Häufigkeit von Organismen zu erklären (z.B. die Höhenstufen der Vegetation auf einem Berg).

Als Biotop bezeichnet man einen Ort (Lebensraum), an dem Lebewesen vorkommen können. Jeder Ort ist durch bestimmte Bedingungen (Gesteinsart, Geländebeschaffenheit, Klima, …) charakterisiert und beherbergt daran angepasste Pflanzen, Pilze und Tiere.

Als Biozönose bezeichnet man die Pflanzen, Pilze und Tiere eines Lebensraumes. Es handelt sich dabei in der Regel nicht um eine willkürliche Ansammlung, sondern um ein Wirkungsgefüge von Arten, die sich im Laufe der Evolution aneinander angepasst haben.

Biotop und Biozönose ergeben gemeinsam ein Ökosystem. Z.B. kann man einen bewaldeten Höhenrücken als Ökosystem Mischwald bezeichnen, das aus einem unbelebten Bergstock aus Granit und darauf vorkommenden gebietstypischen Pflanzen, Pilzen und Tieren besteht.

Biotop und Biozönose beeinflussen einander gegenseitig. Beispielsweise wachsen auf Granit vielfach andere Pflanzen als auf Kalk. Selbst Tiere können vom geologischen Untergrund beeinflusst werden. Z.B. kommt die Flussperlmuschel in Österreich nur im kalkfreien Mühl- und Waldviertel vor.

Umgekehrt beeinflussen Pflanzen und Tiere den unbelebten Biotop. Pflanzenwurzeln dringen in den Untergrund ein, abgeworfene Fichtennadeln versauern Böden und Flüsse, Tritteinwirkung von Tieren verdichtet den Boden, ...

Biotop und Biozönose bilden in der Natur fast immer eine Einheit. In den nicht mehr bearbeiteten Teilen eines Steinbruchs hat man die Gelegenheit, ein Biotop vor sich zu haben, das langsam von einer Biozönose erobert wird.

Den Anfang der Besiedlung machen Pionierarten, beispielsweise Birke und Zitterpappel. Würde man diesen Besiedlungsprozess lange beobachten, dann könnte man eine Abfolge verschiedener Lebensgemeinschaften erkennen. Diesen gerichteten Ablauf nennt man Sukzession.

Schließlich würde sich eine relativ stabile Biozönose einstellen, die wir „Klimaxgesellschaft“ nennen. In unseren Breiten ist dies im Normalfall ein Mischwald.

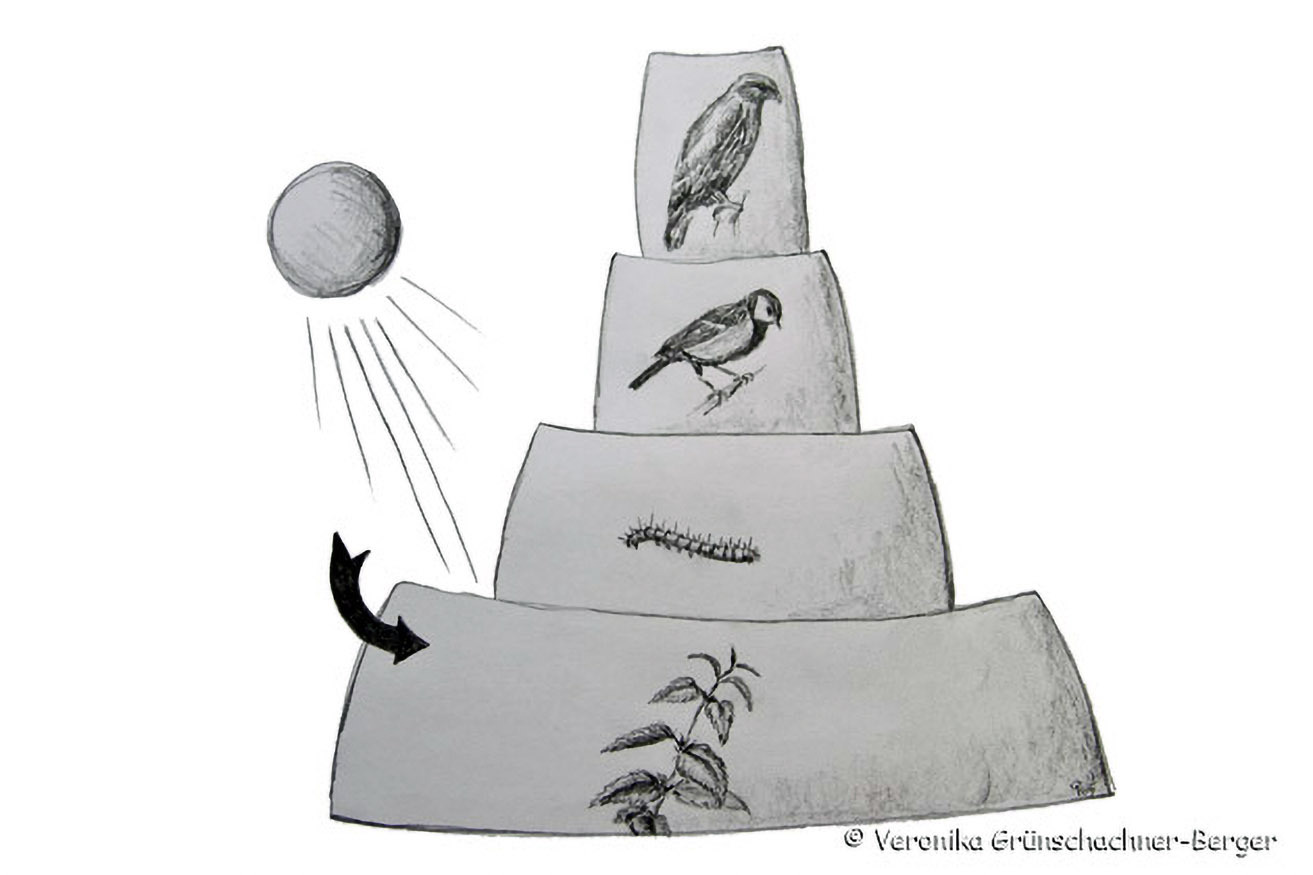

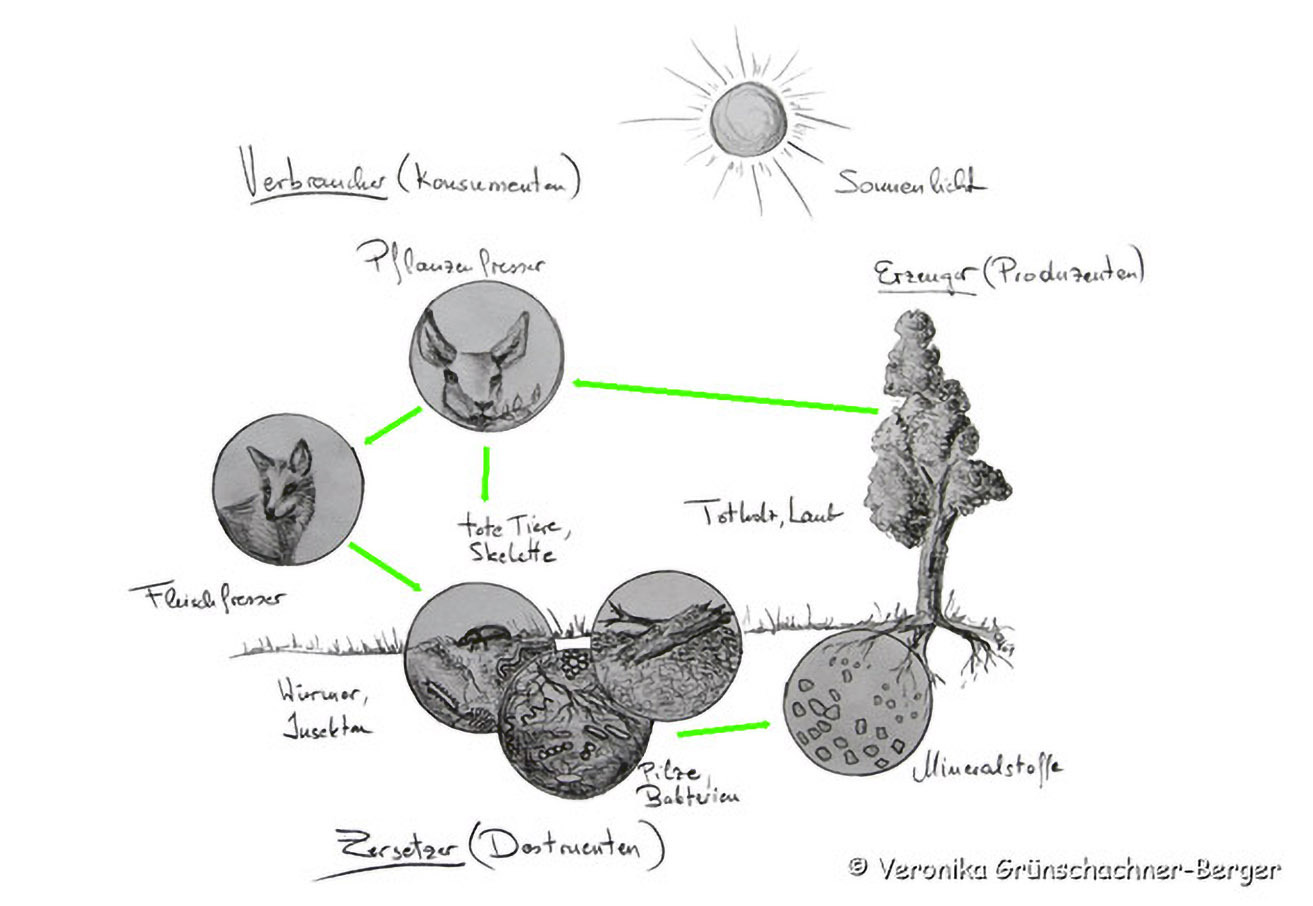

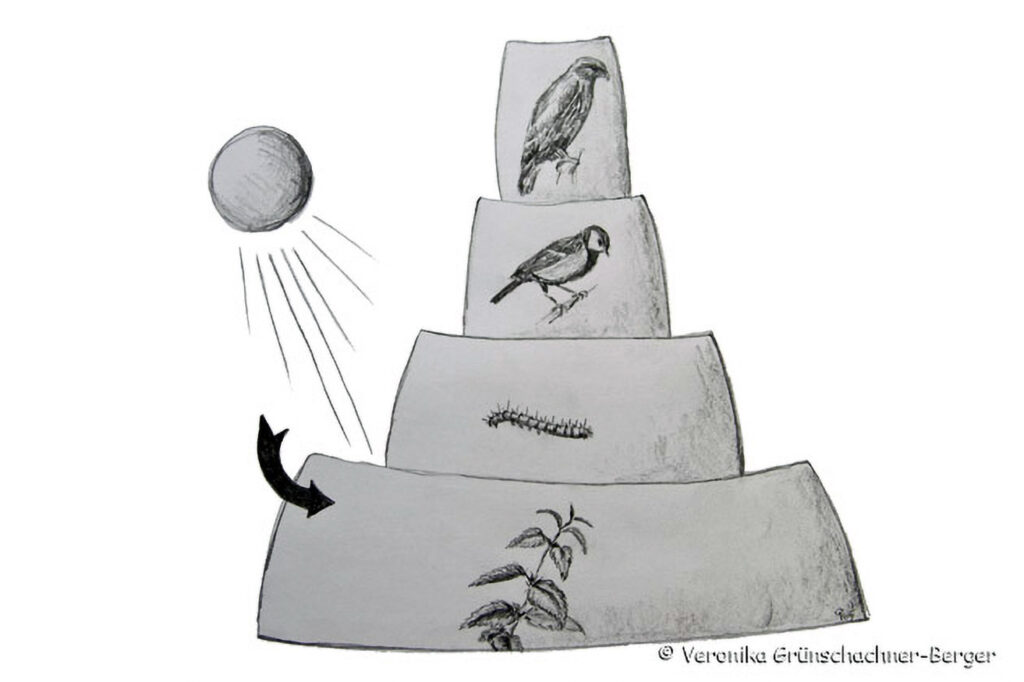

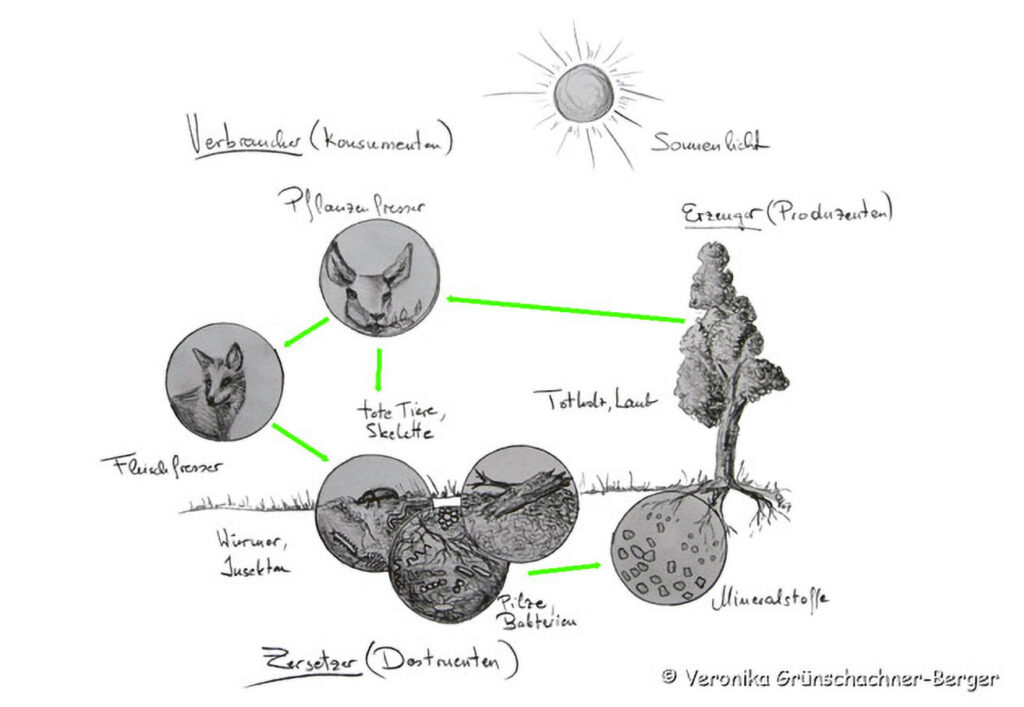

Lebewesen (Pflanzen, Pilze und Tiere) benötigen Energie zum Leben. Diese stammt von der Sonne und kann nur von den grünen Pflanzenteilen „eingefangen“ werden. In der Folge leben auch Pflanzenfresser, Fleischfresser und Zersetzer davon (= Energiefluss).

Da auf jeder Ebene (Pflanzen, Pflanzenfresser, Fleischfresser) Energie in Form von Wärme verloren geht, steht jeder höheren Ebene weniger Energie zur Verfügung. Daher ergibt sich in jedem Ökosystem stets eine Pyramidenform, also viele Pflanzen, wenig Pflanzenfresser und noch weniger Fleischfresser.

Ein konkretes Beispiel dazu: Im Wald werden Bucheckern von Rötelmäusen gefressen. Diese fallen wiederum Waldkäuzen zum Opfer. Vergleicht man die Biomasse, findet man wesentlich weniger Rötelmäuse als Bucheckern und weniger Waldkäuze als Rötelmause.

Während Nahrungsketten in Landökosystemen meist nur dreigliedrig sind, finden wir in Gewässerökosystemen oft fünf Ebenen hintereinander. An der Basis stehen im Ökosystem Bach zumeist von außen hineinfallende Blätter.

Die Tatsache, dass jeder Organismus viele Pflanzen oder Tiere als Nahrung braucht, bewirkt eine Anreicherung von Umweltgiften auf jeder Stufe der Nahrungskette. An der Spitze der Nahrungspyramide stehende Tiere (= Endkonsumenten) sind am meisten betroffen.

Der Einsatz von Spritzmitteln (Bioziden) brachte im letzten Jahrhundert beispielsweise den Sperber und den Wanderfalken in manchen Gebieten Mitteleuropas an den Rand des Aussterbens. Diese Vögel hatten als Folge der Giftanreicherung Fortpflanzungsprobleme.

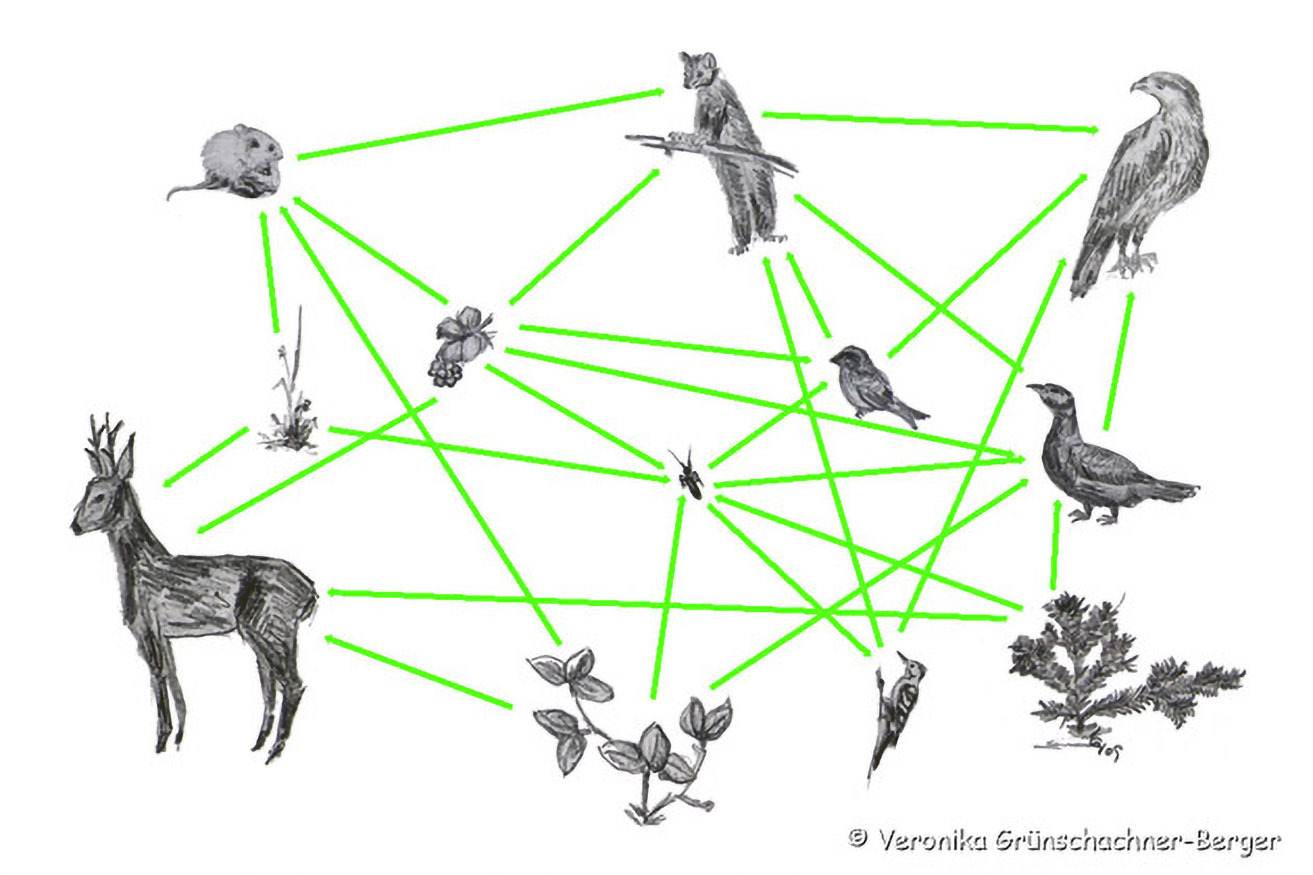

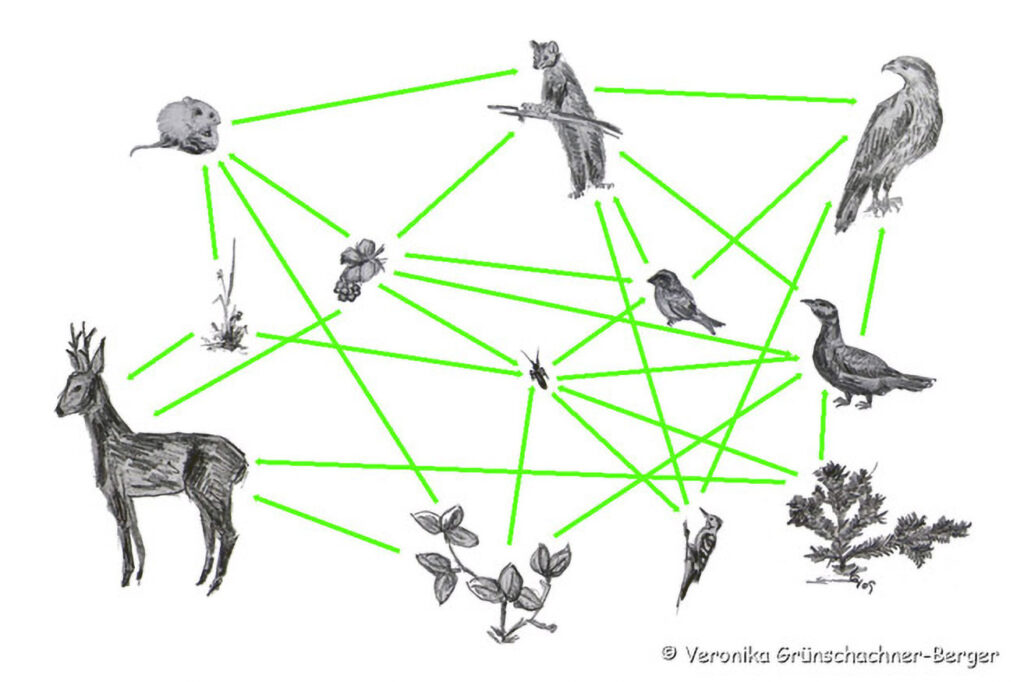

Da in der Natur jedes Tier in der Regel viele Nahrungspflanzen bzw. –tiere hat und auch bei verschiedensten Feinden auf der Speisekarte steht, kommen die komplizierteren Nahrungsnetze der Realität wesentlich näher als die vereinfachten Nahrungsketten.

Die in den Lebewesen enthaltenen Stoffe unterliegen einem Kreislauf. Sie können nacheinander in Pflanzen, Pflanzenfresser, Fleischfresser und Zersetzer eingebaut werden. Letztere zerkleinern organische Substanzen in Ausgangsstoffe, die wieder von Pflanzen aufgenommen werden können.

Vergleicht man die Ansprüche bzw. Fähigkeiten verschiedener Arten eines Lebensraumes miteinander, so merkt man, dass sich diese voneinander unterscheiden. Beispielsweise bevorzugen manche Huftiere wie der Rothirsch Gras als Nahrung (Grasfresser), ...

... andere dagegen (z.B. Reh und Elch) Blätter und Knospen (Laubfresser). Man spricht davon, dass verschiedene Arten eines Lebensraumes unterschiedliche „ökologische Nischen“ besetzen. Dies dient der Verringerung von Konkurrenz.

Beispiele finden sich nicht nur im Nahrungserwerb und im Nahrungsspektrum, sondern auch in der engeren Lebensraumwahl, der Aktivitätszeit, ...

Um solche Dinge herauszufinden, bedient sich die Wildökologie unterschiedlichster Forschungsmethoden. Bei großräumig und verborgen lebenden Tieren kommt häufig die Radiotelemetrie zum Einsatz. Dabei werden Tiere gefangen und mit einem Sender versehen.

Anschließend können die Tiere jederzeit geortet werden. Somit ist die Bearbeitung von Fragestellungen bezüglich Lebensraumwahl, Streifgebietsgrößen etc. möglich.

Die Habitatwahl (Lebensraumwahl) des kleinen Mauswiesels kann beispielsweise untersucht werden, indem man in verschiedenen Landschaftstypen Lebendfallen aufstellt, gefangene Wiesel entnimmt, ...

... und diesen bei einem Wiederfang abliest. Auch Hunde sind heutzutage durch solche Transponder markiert. Wird bei einem entlaufenen Hund diese elektronische Hundemarke abgelesen, kann der Besitzer ausgeforscht werden.

Das Nahrungsspektrum von Habicht und Sperber kann man zur Brutzeit gut erheben, indem man in Horstnähe die Federn der Beutetiere („Rupfungen“) aufsammelt und bestimmt.

Die Lebensraumnutzung von Auerhühnern ermittelt man vielfach durch gezieltes Absuchen verschiedener Waldtypen und anschließendes Auswerten der Beobachtungen und vor allem der indirekten Hinweise (Mauserfedern, Losungen, Fährten, Huderpfannen, …).

Eine Art ist definiert als die Summe der Individuen, die sich miteinander fortpflanzen können UND bei denen auch die Nachkommen noch uneingeschränkt fruchtbar sind. Auerhuhn und Birkhuhn sind getrennte Arten, da Kreuzungen ("Rackelhühner") nur sehr eingeschränkt fortpflanzungsfähig sind.

Als Population bezeichnet man die Summe der Individuen einer Art, die sich tatsächlich miteinander fortpflanzen („Fortpflanzungsgemeinschaft“). Beispiele sind Auerhühner oder Rothirsche im Böhmerwald, die von anderen Populationen im Alpenraum oder in den Karpaten getrennt sind.

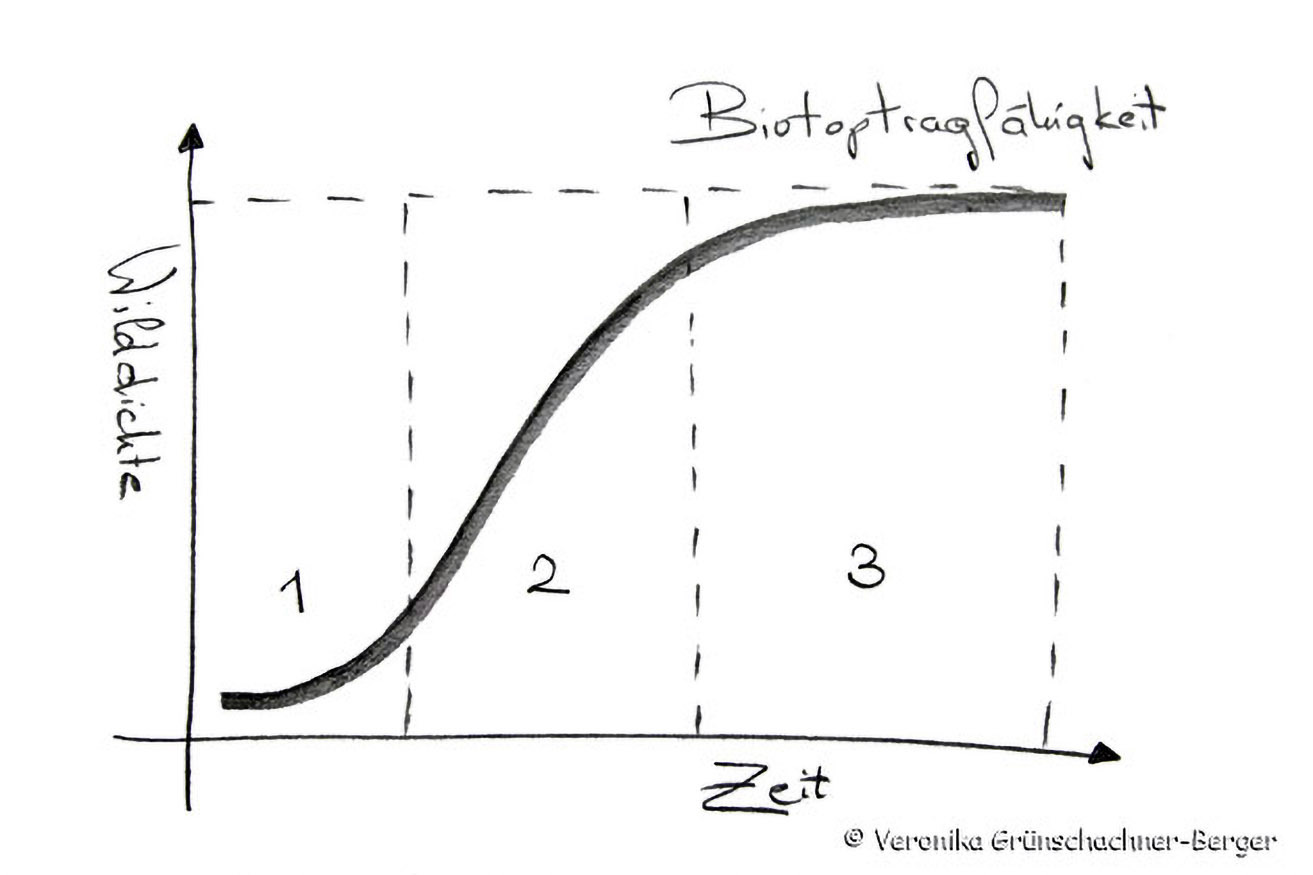

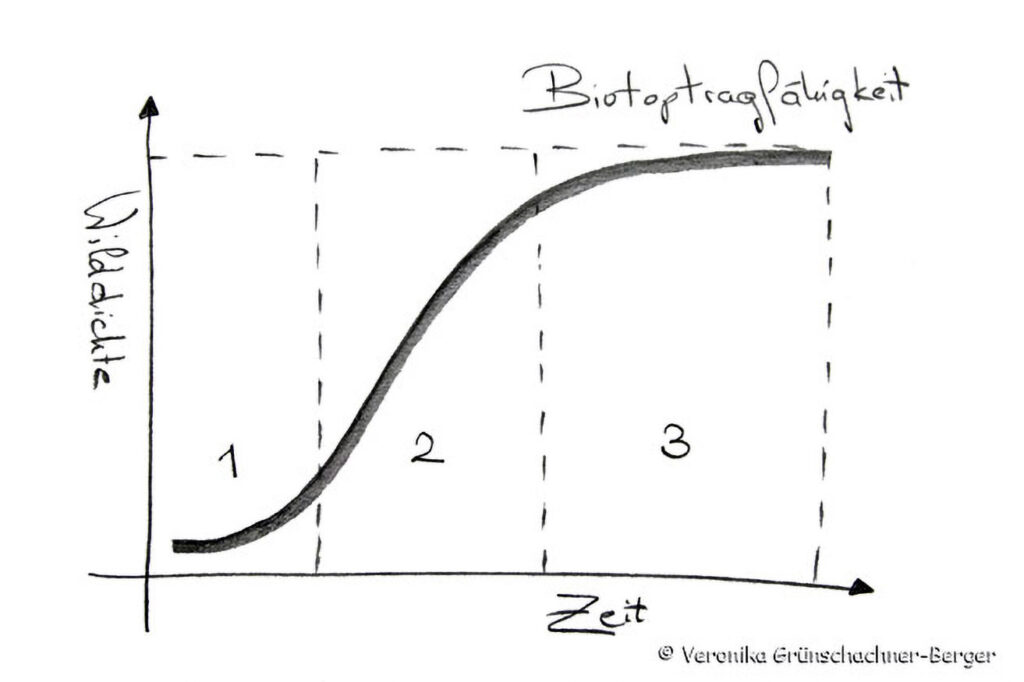

Besiedelt eine Wildart mit wenigen Exemplaren einen neuen Lebensraum, so beobachten wir eine S-förmige Wachstumskurve der Populationsgröße. Diese ergibt sich aus einem langsamen Fußfassen, einem ungebremsten Wachstum und einer langsamen Annäherung an die Tragfähigkeit des Lebensraumes.

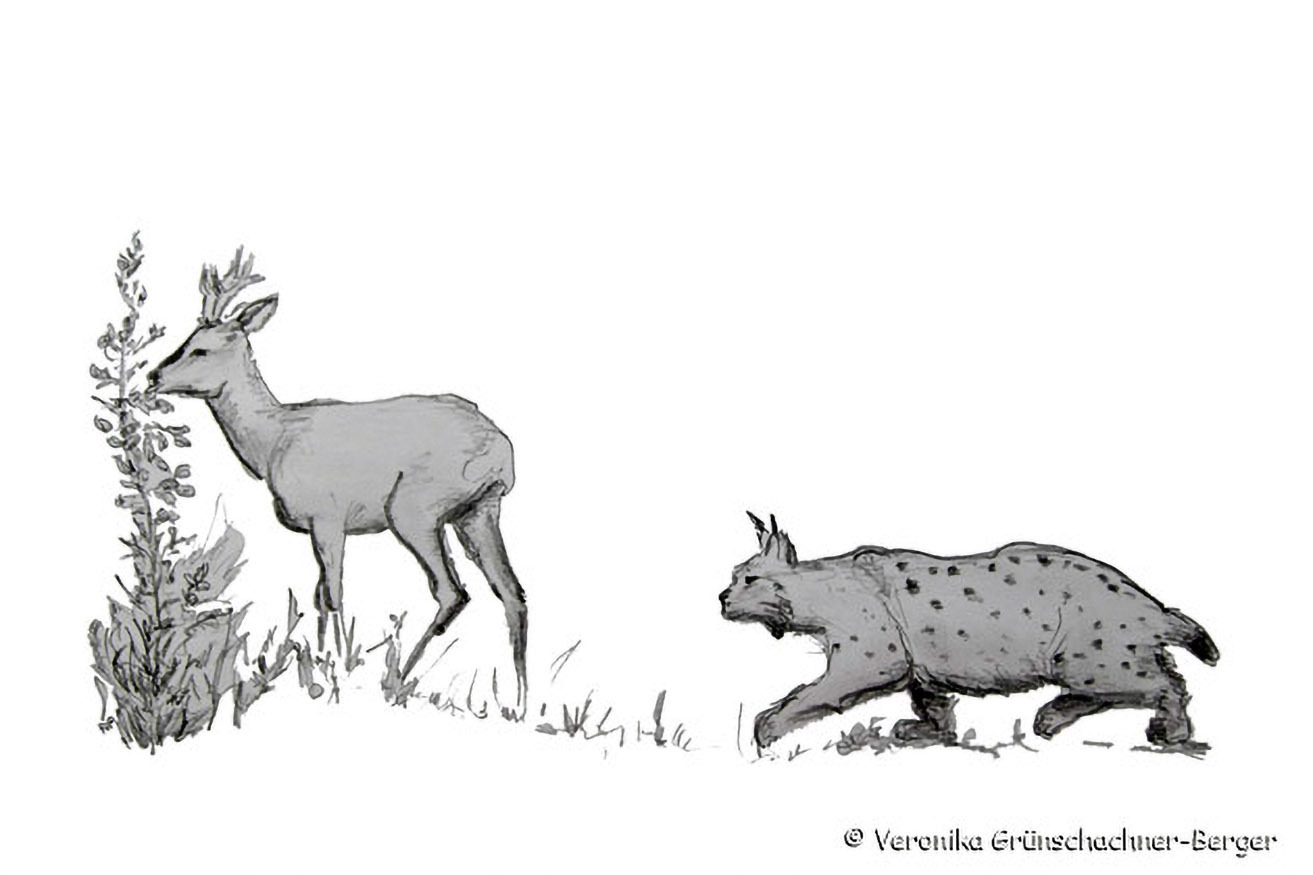

Wildtierpopulationen wachsen also nicht „in den Himmel“! Nähern sie sich der Tragfähigkeit (Kapazität) des Lebensraumes, halten sich Zuwächse (durch Fortpflanzung und Zuwanderung) und Abgänge (durch Beutegreifer, Krankheiten, …) die Waage und die Population wächst nicht mehr weiter.