Moore zählen zu den seltensten Lebensräumen Österreichs! Früher hat man sie als unproduktive Ödflächen angesehen und vielfach zerstört. Mittlerweile hat man ihren ökologischen Wert erkannt und ist um ihre Renaturierung und ihren Schutz bemüht.

Im relativ moorreichen Mühlviertel findet man diese besonderen Ökosysteme vor allem in den kühleren und niederschlagsreichen Höhenlagen des Böhmerwaldes und an der Westseite des Weinsbergerwald-Freiwald-Höhenzuges.

Wir unterscheiden Niedermoore (Versumpfungsmoore, Quellmoore, Durchströmungsmoore, ...), Hochmoore und Kondenswassermoore. Im Mühlviertel ist das Hochmoor der häufigste Moortyp.

Bei einem Ausflug ins Moor musst du meist auf Wegen aus Holzplanken gehen. Das hängt damit zusammen, dass Moore stets feuchte bis nasse Lebensräume sind.

Bei der Zerstörung von Mooren wird sichtbar, dass diese im Untergrund eine mehr oder weniger dicke Torfschicht aufweisen. Torf ist eine erdartige Masse, die sich wie ein Schwamm mit Wasser vollsaugen und dieses festhalten kann.

Torf entsteht, indem Pflanzenteile absterben und wegen Sauerstoffmangel im nassen Boden nicht verrotten. Torfmoose sind die häufigsten "Baumeister" der Moore. Sie führen zu einem jährlichen Höhenwachstum des Torfkörpers um rund einen Millimeter.

Die Hochmoore des Frei- und Weinsbergerwaldes haben sich aus in flachen Senken gelegenen Sümpfen entwickelt. Sie sind rund 10.000 Jahre alt, beinhalten eine bis zu 10 m dicke Torfschicht und werden von Latschen bewachsen. Die Wasserversorgung erfolgt ausschließlich über Regenfälle.

In den Böhmerwald-Hochmooren sind Latschen selten zu finden. An ihre Stelle treten Fichten und Moorspirken. Diese Moore erreichen Torfmächtigkeiten von bis zu 4,5 Metern.

In Hochmooren treffen wir gelegentlich auf sehr flache, nur selten austrocknende Wassertümpel, die als Schlenken bezeichnet werden. Dort wachsen seltene Pflanzen, von denen hier zwei vorgestellt werden:

Dieser unscheinbare Schlenkenbewohner heißt "Blumenbinse" und ist eine absolute Rarität. Die Blumenbinse ist im Mühlviertel nur noch an zwei Standorten zu finden und ist damit eine unserer seltensten Pflanzen.

Diese Art ist noch etwas häufiger und wesentlich bekannter: der Rundblättrige Sonnentau. Aufgrund der Nährstoffarmut dieses Lebensraumes fängt diese Pflanze mit klebrigen Drüsenhaaren Insekten und verdaut diese.

Typisch für Hochmoore sind auch sogenannte Bulte. Diese relativ trockenen Erhebungen werden bevorzugt von einigen wenigen Torfmoosarten gebildet. Nur wenige Spezialisten unter den Gefäßpflanzen, wie etwa die Moosbeere oder die Besenheide, können hier gedeihen.

Die Vegetation dieser Bulte kann sehr farbenprächtig sein. Hier wachsen beispielsweise das tief rot gefärbte Magellans-Torfmoos, das Steifblättrige Haarmützenmoos und der Rundblättrige Sonnentau.

Die Rauschbeere ist ein typischer Zwergstrauch der Hochmoore und Moorwälder. Dass der Verzehr der kleinen blauen Beeren Rauschzustände auslösen soll, ist wohl als Märchen abzutun.

Der das eigentliche Hochmoor umschließende Randsumpf stellt den Übergangsbereich zwischen dem Moorwasserkörper und dem angrenzenden Mineralbodenwasser dar. Da diese Bereiche oft vom Menschen zerstört wurden, sind diese Biotope ausgesprochen selten.

Zahlreiche Hochmoorstandorte des Mühlviertels sind mit lichten Moorwäldern bestockt. Hier wachsen neben den bestandsbildenden Rot-Kiefern gelegentlich auch Spirken.

Eine echte Rarität ist der Sumpf-Porst, dessen Verbreitung in Österreich auf die Moore des Mühl- und Waldviertels beschränkt ist. Dort besiedelt dieser seltene Strauch Hochmoorränder und Moorwälder.

Moorwälder sind oft erst durch den Einfluss des Menschen auf vorher eher offenen Flächen entstanden.

Lichte Moor- und Moorrandwälder sind reich an Zwergsträuchern (Heidelbeere, Moorpreiselbeere, ...) und waren daher ursprünglich ideale Lebensräume für Auerhühner.

Heute sind Auerhühner aufgrund der Zerstückelung des Waldes und der Veränderung der Waldstrukturen durch die forstwirtschaftliche Nutzung fast verschwunden.

Das Haselhuhn ist jenes Waldhuhn, das sich noch am längsten halten konnte. Doch auch dieser Hühnervogel zählt bereits zu den absoluten Raritäten der heimischen Wildbahn. Hier sehen wir eine im Moorwald brütende Henne.

Auch die seltene Kreuzotter hat in Mooren eines ihrer letzten Rückzugsgebiete. Dort finden wir vor allem die dunkle Variante, die auch als "Höllenotter" bezeichnet wird.

Die Waldeidechse wird auch Mooreidechse genannt, da sie bodenfeuchte Standorte bevorzugt und regelmäßig in Mooren zu finden ist. Sie legt keine Eier, sondern bringt als Anpassung an den kühlen Lebensraum lebende Junge zur Welt.

Molche wie dieser Bergmolch pflanzen sich im Frühling in Moortümpeln fort. Im Sommer sind sie dann eher in feuchten Landlebensräumen wie Mooren anzutreffen.

Am häufigsten findet man im Moor aber wirbellose Tiere wie Spinnen und Insekten (Libellen etc.). Hier sehen wir eine Gerandete Jagdspinne.

Zur Erinnerung: Hochmoore werden von Latschen, Fichten oder Spirken bewachsen. Als Unterwuchs kommen Zwergsträucher und Moose vor. Wassergefüllte Senken (Schlenken) und trockene Erhebungen (Bulte) sind typisch.

Im Unterschied dazu sehen Niedermoore aus wie feuchte Wiesen. Sie werden vor allem von Gräsern (Pfeifengras, Seggen, ...) bewachsen, beherbergen aber auch Blütenpflanzen (Arnika, Orchideen, ...).

Aus einem Niedermoor wie diesem "Versumpfungsmoor" kann sich im Laufe von Jahrtausenden aber auch ein Hochmoor bilden.

Im Bereich von Quellen können "Quellmoore" auftreten, die ebenfalls zu den Niedermooren zählen. Hier sind Torfmoose und Wollgräser die Haupttorfbildner.

Im Anschluss an Quellhorizonte (linienförmige Quellen) können sich "Durchströmungsmoore" ausbilden. Je nach Wassersättigung infolge von Regen oder Trockenheit hebt und senkt sich die Oberfläche. Dieses Phänomen bezeichen wir als "Mooratmung".

Das Schmalblättrige Wollgras ist eine Charakterart saurer und nährstoffarmer Niedermoore. Die weißen Fruchthaare bestehen aus Baumwolle und verleihen diesen Lebensräumen zu Sommerbeginn ihr typisches Aussehen.

Niedermoore und deren Ränder waren früher der Lebensraum des Birkhuhns. Die Zerstörung dieses Lebensraumes führte zu seinem fast vollständigen Verschwinden im Mühlviertel.

Noch vor fünfzig Jahren war im zeitigen Frühling das Kullern zahlreicher balzender Birkhahnen aus den Mooren zu hören.

Die Zerstörung von Mooren wurde stets durch die Anlage von Entwässerungsgräben eingeleitet. Dies verursachte ein Sinken des Wasserspiegels und damit eine Belüftung des oberen Moorkörpers, was wiederum zu dessen Schrumpfung durch Verwesung führte.

In der Folge änderte sich in vielen Mooren die Artenzusammensetzung. Wo sich die Entwässerung in Grenzen hielt bzw. hält, kann heute durch einmalige Mahd eine noch relativ hohe Artenvielfalt erhalten werden. Torfneubildung ist jedoch nicht mehr möglich.

Mit der Aufgabe der Mahd setzt hingegen rasch eine Verbuschung der Moorwiese ein und die Artenvielfalt geht zurück. Laubgehölze wie Birke und Faulbaum nehmen überhand und entziehen dem Torfkörper durch ihre Verdunstungsleistung zusätzlich Wasser.

Auch für den Torfabbau durch "Torfstich" wurden Moore entwässert. Diese Art der Nutzung diente im 19. und 20. Jahrhundert der Gewinnung von Heizmaterial. In der Heilmoorgewinnung besteht auch aktuell ein ernst zu nehmendes Gefährdungspotenzial ...

Insbesondere in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden unzählige Moore im Mühlviertel entwässert und mit Fichten aufgeforstet. Heute weiß man, dass eine lukrative forstliche Nutzung von Mooren nicht möglich ist.

Werden auf entwässerten Moorflächen die flach wurzelnden Fichten von Stürmen umgeworfen, besteht nach deren Entfernung die Chance auf Renaturierung.

Ohne Wiederherstellung des ursprünglichen Wasserhaushalts entwickelt sich aber mehr oder weniger rasch eine geschlossene Vegetationsdecke. Diese enthält meist typische Lichtungspflanzen wie die Drahtschmiele und nur wenige Feuchtezeiger.

In weiterer Folge kommen rasch Pioniergehölze auf und entziehen dem Boden zusätzlich Wasser. Das Moor ist auf immer verloren.

Nur durch das Aufstauen von Gräben kann das Wasser länger im Moor zurückgehalten werden. Erst wenn der gesamte Moorkörper wieder wassergesättigt ist, können erneut torfbildende Prozesse ablaufen und das Moor kann wieder zu wachsen beginnen.

Richtig platziert kann im ebenen Gelände mit nur einer einzigen Grabensperre eine beachtliche Moorfläche wiedervernässt werden. Unter solchen Voraussetzungen reagiert auch die Vegetation sehr rasch auf die positive Veränderung.

Ist das Gelände geneigt, so sind mehrere Grabensperren stufenartig hintereinander anzuordnen, um ein flächenhaftes Anheben des Moorwasserspiegels bewerkstelligen zu können.

Moore werden inklusive den Renaturierungsflächen regelmäßig durch den Naturschutzbund OÖ und andere Institutionen wissenschaftlich untersucht. Durch den Vergleich mit historischen Daten sollen negative Entwicklungen aufgezeigt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

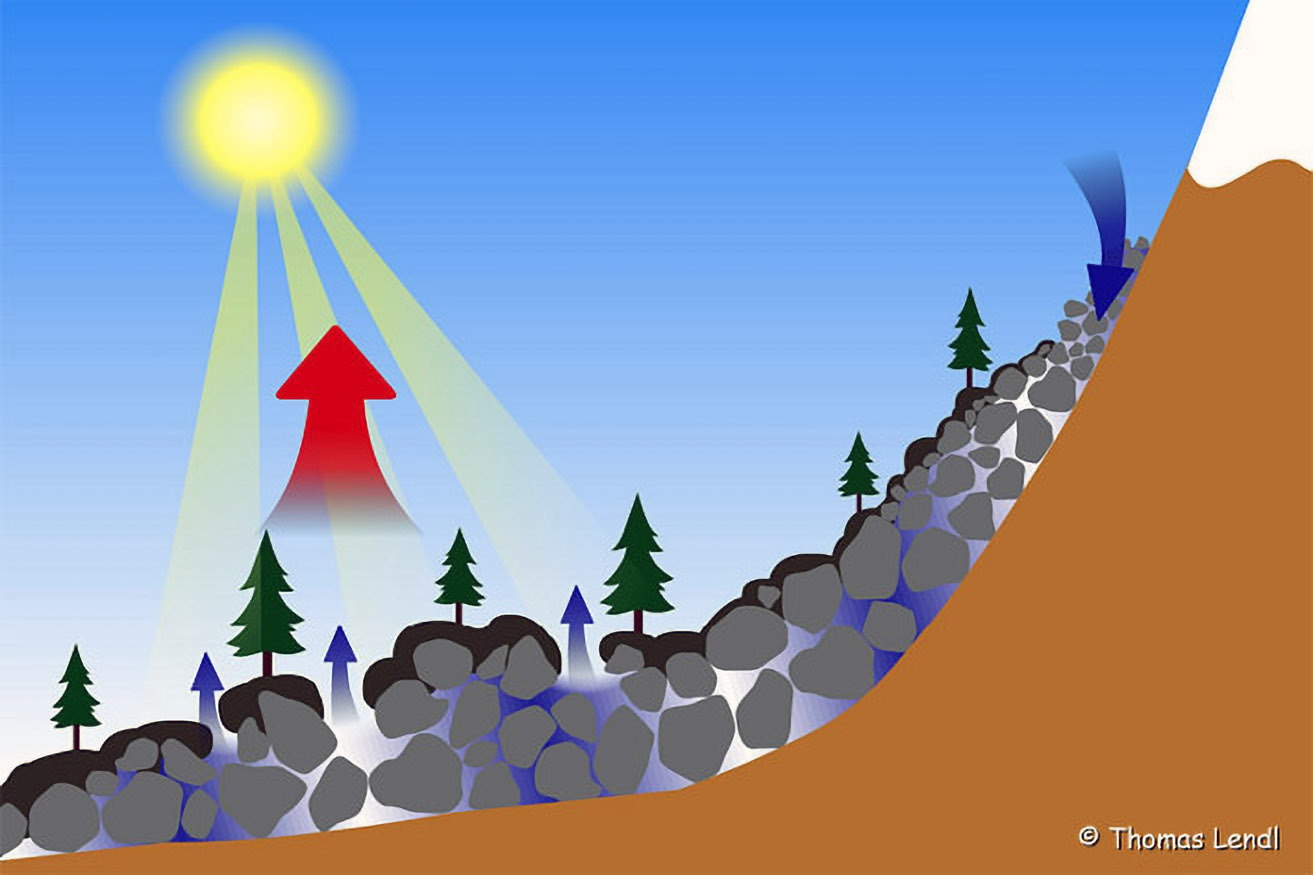

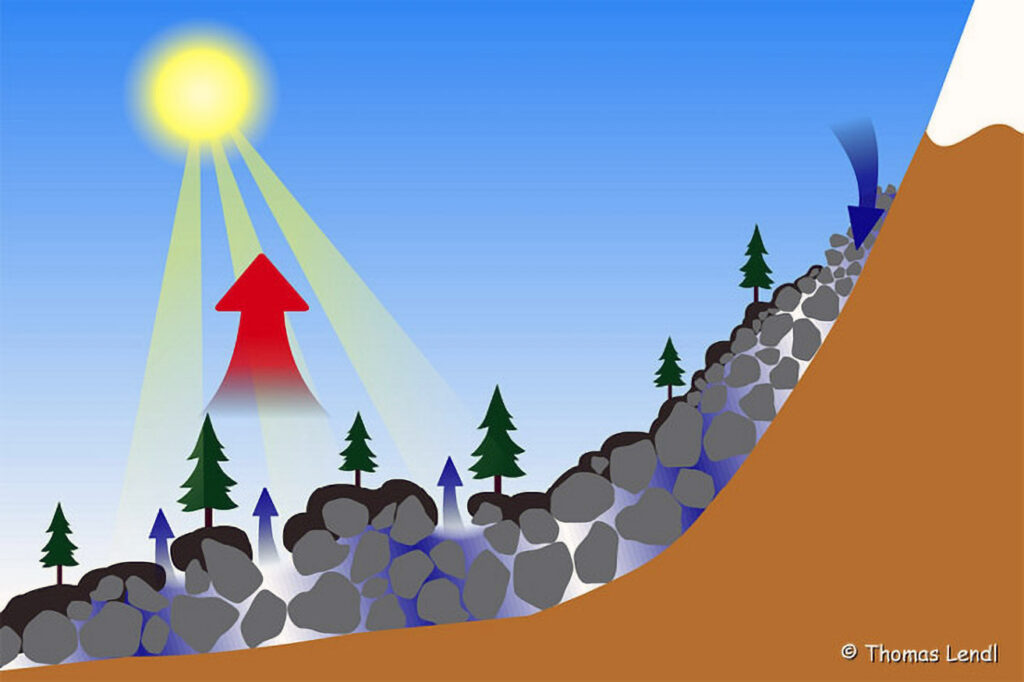

Ein sehr spezieller Moortyp sind Kondenswassermoore. Diese können sich in sehr steilem Gelände infolge eines Windröhreneffektes über Blockhalden bilden. Bei Sonneneinstrahlung im unteren Bereich der Halde steigt die erwärmte Luft auf und saugt kalte Luft aus dem Kluftsystem nach.

Im Bereich von Kaltluftaustritten kondensiert Wasser und bildet ein feuchtes Kleinklima. An diesen Stellen können sich dicke Torfmoospölster ausbilden, die letztlich ineinander wachsen und die Halde überdecken.

Kondenswassermoore sind extrem vielfältige und hinsichtlich ihrer Wasserversorgung einzigartige Lebensräume. Sie gehören zu den Naturwundern Österreichs!

Der uneingeschränkte Schutz aller noch verbliebenen Moore und die Sanierung gestörter Moorgebiete soll gewährleisten, dass sich auch nachfolgende Generationen noch an der wilden und zugleich märchenhaft-geheimnisvollen Welt der Moore erfreuen können.