Auch am Wegrand kann man Interessantes entdecken - beispielsweise Heidelbeeren oder diesen Bärlapp. Bärlappe sind moosähnliche Pflanzen ohne Blüten.

Aus Rücksichtnahme auf die Pflanzen- und Tierwelt - z.B. die seltene Kreuzotter - sollten wir die Wege nicht verlassen.

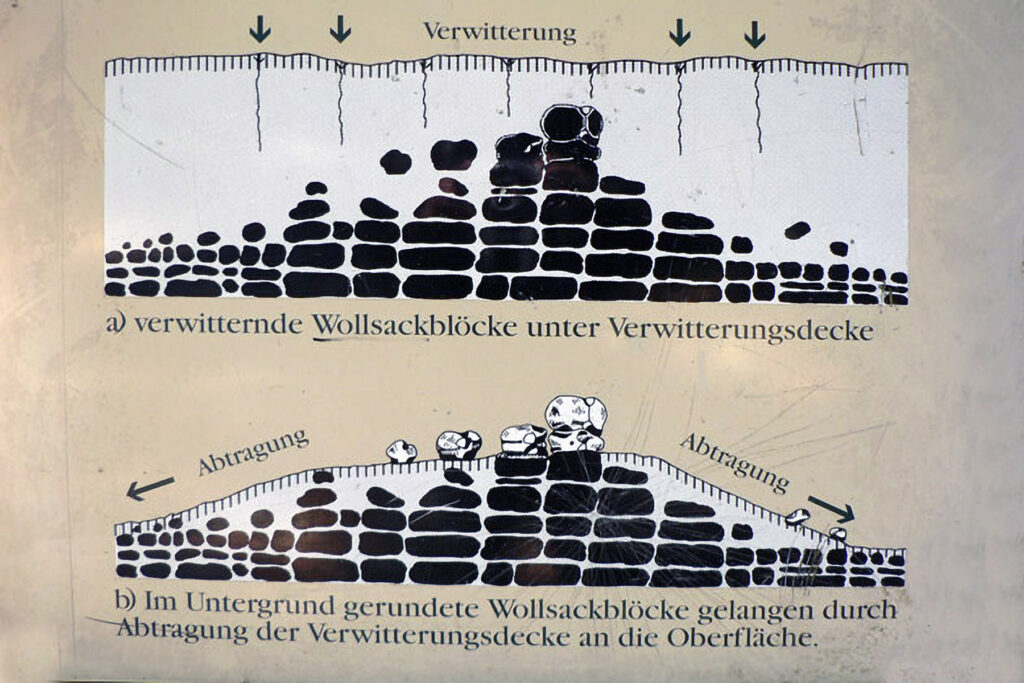

Nach etwa einer Stunde erreichen wir den Endpunkt dieser Wanderung - das Naturdenkmal Bärenstein. Naturdenkmäler schützen Besonderheiten wie diese Gesteinsformation. Eine Tafel am Fuße dieses Felsens mit "Wollsackverwitterung" erklärt dessen Entstehung:

Die Verwitterung erfolgte bei tropischem Klima im Boden. Zunächst entstanden durch Risse im Fels eckige Blöcke. Deren Kanten wurden durch eindringendes Wasser aufgelöst und die Gesteinsblöcke damit gerundet. Schließlich wurden Teile der Felsformation freigelegt.

Der Bärenstein gehört mit einer Meereshöhe von 1077 m zu den höchsten Erhebungen des Mühlviertels. Hier wachsen sogar Latschen, die man auch als Legföhren bezeichnet.

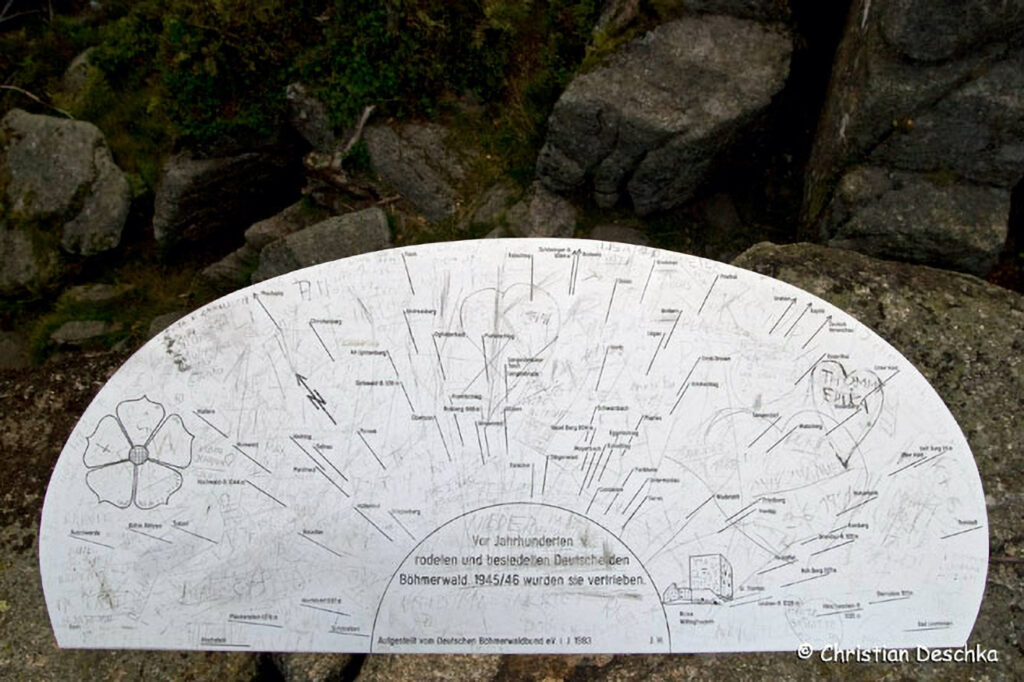

Am Gipfel stehen wir mitten im Böhmerwald, einem riesigen Waldgebiet, das sich insbesondere auch nach Tschechien (Sumava) und Bayern (Bayerischer Wald) erstreckt. Im Norden sehen wir den Moldaustausee in Tschechien.

Eine Tafel am Geländer informiert über die Lage bestehender und verschwundener Ortschaften. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden nämlich aus dem hier einsehbaren Gebiet in Südböhmen viele deutschsprachige Menschen vertrieben.

Im Mühlviertel findet man im Gestein gelegentlich mit Regenwasser gefüllte Löcher. Solche Steine wurden früher für Opfersteine gehalten.

Diese Löcher sind oft kreisrund und werden daher auch als "Schüsseln" bezeichnet. Da die Entstehung früher unklar war, brachte man sie auch mit dem Teufel in Verbindung und nannte sie "Teufelsschüsseln".

Heute weiß man, dass diese Schüsseln durch Verwitterung auf natürliche Weise entstehen. Aus festem Gestein werden weichere Einschlüsse herausgelöst. Übrig bleibt eine schüsselförmige Vertiefung.

Insbesondere in einem "Zapfenjahr" wie heuer kann man auf den umliegenden Fichten Fichtenkreuzschnäbel beobachten. Diese an kleine Papageien erinnernden Vögel haben gekreuzte Schnäbel, mit denen sie die Samen aus den Zapfen holen können.

Der Raufußkauz ist bereits eine Spur größer. Er brütet vor allem in Schwarzspechthöhlen. Sein Vorkommen ist im Mühlviertel auf die Hochlagen beschränkt. Der Böhmerwald ist sein wichtigster Lebensraum.

Der Habichtskauz war hier bereits ausgestorben. Er wurde in Südböhmen und Bayern wieder angesiedelt. Obwohl diese große Eule im Gebiet vorkommt und manchmal tagaktiv ist, wird man sie kaum zu Gesicht bekommen.

Das Haselhuhn wird man ebenfalls kaum sehen, obwohl es hier noch vorkommt. Dieses scheue Waldhuhn ist nämlich ein ausgesprochener Dickichtbewohner. Dieser seltene Vogel findet im Böhmerwald noch einen Rückzugsraum.

Seinen Namen verdankt der Bärenstein dem Umstand, dass hier früher Braunbären vorkamen. Diese nutzten solche Felsen mit Höhlen gerne als Winterquartier.

Die Braunbären wurden allerdings durch direkte Verfolgung ausgerottet. Die letzten Mühlviertler Bären wurden bereits im 19. Jahrhundert im Böhmerwald erlegt und können heute im Stift Kremsmünster besichtigt werden.

Den ebenfalls bereits ausgerotteten Luchs hat man glücklicherweise wieder in Südböhmen angesiedelt. Von dort aus besiedelte er auch wieder den Böhmerwald.

Seine Pfotenabdrücke sind faustgroß, sehen aber wie jene unserer Hauskatzen aus. Es sind keine Krallen abgedrückt. Die Ballen sind asymmetrisch angeordnet. Die Vorderpfote (li.) ist eher rund, die Hinterpfote (re.) eher länglich.